di Meron Rapoport,

+972 Magazine, 13 settembre 2023

Riflettendo sugli accordi di Oslo 30 anni dopo, la politica veterana Hanan Ashrawi racconta le sue discussioni con i leader dell’OLP durante i negoziati e spiega perché la crisi politica di Israele sta aprendo crepe nell’occupazione.

Quando l’immagine della dottoressa Hanan Ashrawi è apparsa sullo schermo del mio computer durante la nostra telefonata Zoom di due settimane fa, mi sono sentito come catapultato indietro nel tempo. L’opinione pubblica israeliana e internazionale l’ha conosciuta per la prima volta alla Conferenza di Madrid dell’ottobre 1991, uno dei vertici chiave che hanno portato al cosiddetto processo di pace. In quell’occasione, Ashrawi, in qualità di portavoce della delegazione palestinese, con le sue competenze linguistiche e le sue apparizioni televisive, mise in ombra una giovane star dei media israeliani di nome Benjamin Netanyahu, all’epoca appena nominato viceministro degli Esteri. Da allora, è stata un’ospite di spicco negli studi dei media di tutto il mondo, insieme a quelli palestinesi e arabi.

Ma i negoziati ufficiali tra israeliani e palestinesi sono cessati quasi un decennio fa, con il fallimento dell’iniziativa di mediazione dell’allora Segretario di Stato americano John Kerry. Inoltre, i media israeliani si sono disinteressati di “ciò che pensano i palestinesi”. Dopo tutto, l’ex Primo Ministro Ehud Barak aveva insegnato agli israeliani che “non esiste un partner palestinese per la pace”, quindi perché dovremmo ascoltarli? L’unica domanda che gli israeliani pongono ai palestinesi oggi è se stanno “combattendo il terrorismo”, cioè se stanno aiutando Israele a esercitare il suo dominio tra il fiume e il mare.

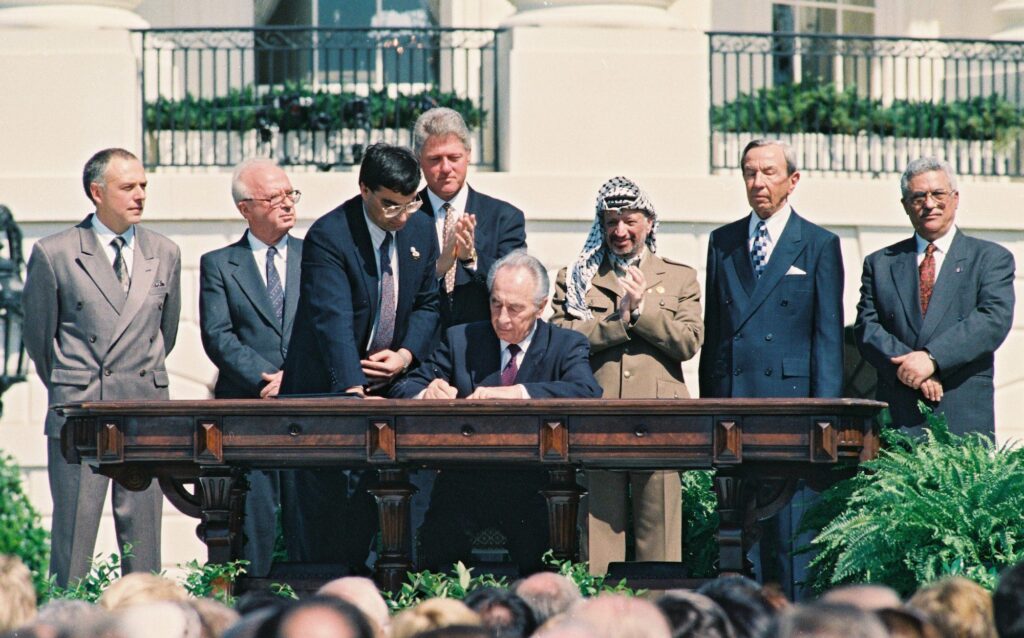

Tuttavia, Ashrawi non è scomparsa e rimane acuta, concentrata e ricca di dettagli. Sono passati 30 anni da quando, insieme ad altri membri di una delegazione palestinese-giordana che a Washington conduceva quelli che credevano essere negoziati formali con Israele, scoprì con sgomento che a Oslo si svolgevano altri colloqui segreti tra Israele e l’OLP. Fin dal primo momento, Ashrawi non nascose le sue critiche al processo di Oslo, soprattutto per quanto riguardava la lettera di “riconoscimento reciproco”, in cui l’OLP riconosceva lo Stato di Israele mentre Israele riconosceva l’OLP come rappresentante del popolo palestinese – ma non il diritto dei palestinesi alla statualità. “Quando ho visto la lettera, mi sono infuriata”, mi ha detto.

Tuttavia, nonostante le sue critiche al presidente dell’OLP Yasser Arafat (Abu ‘Ammar) e poi al suo successore Mahmoud Abbas (Abu Mazen), Ashrawi è stata parte integrante della leadership palestinese e ha seguito da vicino i negoziati. Per un breve periodo è stata ministro dell’Istruzione Superiore dell’Autorità Palestinese, è stata eletta due volte nel Consiglio Legislativo Palestinese e ha fatto parte del Comitato Esecutivo dell’OLP, unica donna tra i 15 membri.

Nel 2020, Ashrawi si è dimessa dalla sua posizione all’interno dell’OLP, in segno di protesta per la decisione dell’Autorità Palestinese di rinnovare il coordinamento della sicurezza con Israele, dopo averlo temporaneamente sospeso a causa dell’”accordo del secolo” del presidente statunitense Donald Trump. Di recente, è stata nominata a capo del consiglio di amministrazione dell’Università di Birzeit, tornando così all’istituzione dove ha insegnato letteratura inglese ed è stata preside della Facoltà di Lettere.

Nel suo tono elegante e misurato, Ashrawi guarda indietro con rabbia. Rabbia verso gli americani e gli europei che non hanno mantenuto le promesse fatte ai palestinesi. Rabbia verso gli israeliani che hanno usato Oslo come strumento per perfezionare l’occupazione e allontanare i palestinesi dall’indipendenza. E rabbia – o forse, più precisamente, dolore – per il fatto che i leader palestinesi in esilio che firmarono Oslo non si resero conto in tempo reale che Israele li stava ingannando. “Non conoscevano gli israeliani”, dice, “non sapevano, per esperienza diretta, come funziona l’occupazione”.

Eppure, nonostante le delusioni, Ashrawi non ha perso l’ottimismo, sia perché i palestinesi non si arrendono, sia per ciò che sta accadendo in Israele in questi giorni. Pur essendo consapevole che solo una piccola minoranza all’interno delle proteste antigovernative israeliane parla dell’occupazione, ritiene che le scene allarmanti, dai pogrom dei coloni nella città cisgiordana di Huwara alla brutalità della polizia contro i manifestanti a Tel Aviv negli ultimi mesi, avranno un impatto. “Una volta che si inizia a togliere il coperchio, è come un popcorn: tutto viene fuori”, ha detto.

L’intervista che segue è stata accorciata e modificata per chiarezza.

So che lei è stata critica nei confronti del processo di Oslo fin dall’inizio, tuttavia cosa pensa che i palestinesi abbiano ottenuto con Oslo?

Posso solo ripetere ciò che è stato detto dalla leadership di allora, ovvero che il processo di Oslo e gli accordi firmati dopo la Dichiarazione dei principi hanno riportato la leadership dell’OLP a casa. Per loro è stato un traguardo importante, un sogno che si è avverato; senza un accordo firmato, non avevano altro modo per tornare.

Ma se si considera tutto il resto, si capisce che il prezzo era enorme. Ne valeva la pena? Valeva la pena che la nostra leadership tornasse da fuori per essere alla mercé dell’occupazione?

Era questa la sua preoccupazione fin dall’inizio: la cooptazione sotto il dominio israeliano?

Sì. Ho detto a Yasser Arafat che questo accordo non gli dava le basi per la sovranità o per un vero accesso al diritto all’autodeterminazione, che si trattava di un accordo amministrativo funzionale. [Gli ho detto] di tenere l’OLP fuori, di delegare le persone sotto l’occupazione a lavorare. Era furioso: “Cosa, vuoi una leadership alternativa? Vuoi che l’OLP non ritorni? È questo il punto?”. Ho detto: l’obiettivo è che voi ritorniate liberamente, come leadership sovrana.

È odioso fare la Cassandra, ma purtroppo avevo ragione al 100%. [L’OLP] aveva una posizione e un significato forti, godeva della lealtà e dell’amore della gente e non volevo che tutto questo venisse sminuito.

Le persone che hanno deciso di portare l’OLP in questa direzione – Arafat, Abu Mazen e altri – credevano davvero che fosse possibile convincere gli israeliani a porre fine all’occupazione?

Credo che all’inizio Arafat pensasse che questa era la strada per l’indipendenza, per la creazione di uno Stato, per la fine dell’occupazione, per Gerusalemme come capitale. Era piuttosto entusiasta del processo e credo che il modo in cui gli è stato presentato lo abbia indotto a crederlo. Non credo che si sia seduto e abbia analizzato [l’accordo] parola per parola, pagina per pagina, riga per riga. Coloro che hanno redatto e firmato l’accordo non erano certamente a conoscenza della natura dell’occupazione o del sistema politico israeliano.

Forse lei, come persona che ha vissuto sotto l’occupazione, e gli amici che erano con lei nelle delegazioni a Madrid e a Washington, conoscevano meglio Israele e quindi ne dubitavano di più?

Sì, certo. Nel mio discorso a Madrid [il discorso che aveva scritto per il leader palestinese e capo delegazione Haidar Abdel-Shafi], ho detto agli israeliani: “Vi abbiamo visto nei vostri momenti peggiori e migliori. E l’occupante non può nascondere nulla all’occupato”. Avevamo visto il ventre dell’occupazione. Avevamo visto come potevano essere la solidarietà e la lotta comune, e avevamo visto come possono essere la distruzione, la violenza, l’oppressione e il razzismo. Lo sapevamo bene perché dovevamo sopravvivere, insistere, resistere.

È questo che ha costituito la base della vostra diversa percezione rispetto [ai leader dell’OLP] che erano a Tunisi o, prima, a Beirut?

C’era una differenza di prospettiva, perché ciò che si vede dipende dalla posizione in cui ci si trova e dalla quantità di esposizione che si è avuta. Negli anni ’80 gli israeliani erano disposti a darci tutte le funzioni dell’Amministrazione Civile [il ramo dell’esercito israeliano che ora governa i territori occupati] e noi abbiamo rifiutato; abbiamo detto che non siamo collaboratori. Ricordo di aver detto al governatore militare di allora: siamo in grado di gestire le nostre vite, ma non lavoreremo sotto di voi.

Noi [nei territori] lo sapevamo, ma [la leadership a Tunisi] no. Pensavano che si trattasse di un graduale processo – che sarebbero passati dall’autoamministrazione temporanea alla libertà, alla sovranità, alla statualità, ecc. Abu ‘Ammar pensava: “Siamo abbastanza intelligenti; datemi un centimetro e lo trasformerò in un metro”. Gli ho detto: “Non conosci gli israeliani. Ti promettono un pollice e non ti danno un millimetro”.

In un certo senso, Arafat e la leadership sono stati ingenui, o è un giudizio troppo severo?

Troppo severo. Credo che pensassero di sapere più di quanto sapessero. C’era anche una questione di autoconservazione. L’OLP stava affrontando la distruzione: esilio, attentati, bancarotta, assassinii e rivalità interne. Una combinazione di fattori che portò Abu ‘Ammar ad accettare la lettera di mutuo riconoscimento. Questo era uno dei documenti che non avevo mai visto. Quando ho visto la lettera, mi sono infuriata.

Che cosa l’ha fatta infuriare nella lettera?

Dava [agli israeliani] il massimo che si poteva dare. Riconosceva il diritto di Israele a esistere entro confini sicuri e protetti, in cambio di cosa? In cambio del riconoscimento dell’OLP come leader legittimo del popolo palestinese. Cosa? Ho detto [ad Arafat]: l’OLP è un’organizzazione che abbiamo creato – la amiamo, le siamo fedeli, la serviremo, la proteggeremo, per difenderla sono state uccise delle persone. Ma non è l’obiettivo. L’obiettivo è l’autodeterminazione. Mi ha detto: “L’OLP è il mezzo per averla”.

Lei pensava allora di poter ottenere di più dagli israeliani?

Si. Abbiamo negoziato a lungo con gli israeliani. Sapevamo quanto fossero difficili, quale fosse la loro agenda e che ciò che non veniva detto era più importante di ciò che veniva detto. Sono un’insegnante di lingua inglese; conosco il significato delle parole, e tutto ciò che era contenuto nella Dichiarazione dei Principi era un affronto ai requisiti fondamentali dei negoziati. C’erano difetti molto gravi nell’accordo e ho detto che avremmo dovuto cambiarlo, ma mi hanno risposto che era impossibile, che lo avevamo già avviato.

Lei ha detto di aver vissuto sotto l’occupazione e di conoscerla meglio gli israeliani. Dopo 30 anni, è questo ciò che si aspettava dagli israeliani o è peggio di quanto pensasse?

Molto peggio. Sapevo che ciò che [gli israeliani] volevano era riorganizzare l’occupazione in modi che non limitassero i loro poteri, ma che li sollevassero dalle responsabilità di un occupante, trovando un sistema alternativo. Nei colloqui preliminari, quando abbiamo discusso del “disimpegno”, [ho capito] che gli israeliani volevano separarsi da noi, perché l’occupazione è una cosa che danneggia. È un male per noi [palestinesi], ma anche per Israele.

Ma gradualmente è diventato chiaro che non stavano parlando di uno Stato palestinese e di sovranità. Volevano mantenere il controllo sulla terra. Quando abbiamo iniziato i negoziati, ho chiesto il controllo della terra e i registri della popolazione. Ancora oggi i palestinesi non li hanno.

Non sono stata ingenua a pensare che si sarebbero ritirati. Forse sono stata ingenua perché pensavo che quando gli americani hanno firmato la lettera di rassicurazioni fossero sinceri, o che quando gli europei hanno promesso che avremmo avuto uno Stato fossero sinceri. Pensavo che se avessimo negoziato su ogni singolo dettaglio delle questioni fondamentali e avessimo raggiunto un accordo, allora la mentalità sarebbe cambiata. Ma non pensavo che sarebbe stato facile.

La sinistra israeliana è stata per lei la principale delusione, per quanto riguarda Israele?

Sì, assolutamente. Non tutta la sinistra. Gli attivisti che hanno manifestato con noi – con cui avevamo una visione comune, che sono stati picchiati insieme a noi, a volte persino arrestati con noi – sono gradualmente diminuiti di numero. Quando siamo passati dall’attivismo a un programma politico, sono diventati sempre più esitanti. La destra li ha spaventati al punto che abbiamo visto persone come [Ehud] Barak o [Shimon] Peres fare il lavoro sporco del Likud.

Credevate che sarebbe arrivato il giorno in cui la destra israeliana avrebbe abbracciato Oslo e sostenuto le aree A, B e C?

[Le aree] A, B e C sono state un’invenzione successiva alla firma dell’accordo e mi hanno turbato ancor più della Dichiarazione dei Principi. Mi sembravano ridicole e assurde. Si rende il popolo occupato responsabile della sicurezza dell’occupante? Davvero? Chiunque abbia un po’ di buon senso non lo accetterebbe affatto… Invece della devoluzione dell’occupazione e dell’evoluzione di uno Stato, abbiamo ottenuto il contrario: evoluzione dell’occupazione e devoluzione di uno Stato.

Non appena sono state proposte le aree A, B e C, temeva che saremmo arrivati a questo punto?

Quando abbiamo iniziato con l’accordo su Gaza e Gerico [consegnare le due città della Cisgiordania al controllo dell’Autorità Palestinese], ho scritto ad Abu ‘Ammar affinché non adottasse un approccio del genere; non bisognava frammentare il territorio, non dire “Gaza e Gerico”, ma l’intera Cisgiordania e Gaza. Non adottare un approccio graduale, non separare la gente dalla terra e non trattare le diverse parti della terra in modo diverso, perché ciò che è provvisorio diventa permanente.

Anche nell’Area A, [gli israeliani] entrano quando vogliono, fanno saltare le porte, arrestano e uccidono le persone. Siamo un popolo che vive in questa terra da secoli con i suoi nomi antichi, e un giorno ci svegliamo e ci ritroviamo a vivere nelle lettere dell’alfabeto? Io non voglio vivere nell’alfabeto, voglio vivere in Palestina.

Posso parlarvi di tutti i problemi, ma non c’erano responsabilità, né arbitrato, né monitoraggio e verifica; Israele poteva fare quello che voleva. Gli americani e gli europei non hanno mai chiesto il conto a Israele.

Avete parlato con gli americani e gli europei?

Oh, sì. Sono stata responsabile dei negoziati con gli americani per un po’ di tempo e ho chiesto perché non avessero messo in pratica ciò che avevano scritto nella loro lettera di garanzie [inviata dagli Stati Uniti prima del vertice di Madrid]. Voi [gli Stati Uniti] avete detto che non riconoscete l’annessione israeliana di Gerusalemme e che non accettate gli insediamenti. Loro hanno detto: “Questa è la nostra posizione, ma non ha nulla a che fare con i negoziati”. In altre parole, crederemo a ciò che vogliamo, ma sosterremo l’impunità di Israele.

Una delle critiche mosse da entrambe le parti è che il processo di Oslo è stato condotto dall’alto verso il basso, senza che le società israeliane e palestinesi fossero realmente coinvolte. Come vede questa questione?

C’era trasparenza. Quando siamo tornati [da Madrid], abbiamo organizzato riunioni cittadine. Incontravamo le persone nei giardini, venivano a casa mia e potevano farci domande. Quando siamo andati a Madrid, avevamo il 40% di consensi. Quando siamo tornati, abbiamo avuto circa l’87% di consensi in Cisgiordania e a Gaza, perché siamo andati a difendere il nostro popolo e i nostri diritti: è così che ci hanno visto.

In Israele, non so se le persone che hanno firmato l’accordo lo abbiano condiviso con il pubblico. Secondo me, il vero problema erano i negoziati all’oscuro, i canali secondari… Noi eravamo felici di uscire allo scoperto e discutere. Ricordo che gli israeliani ci dissero: “Non arriveremo da nessuna parte se parlate con la gente in questo modo”.

E Arafat e la leadership palestinese vi hanno criticato per questo?

No, ma credo che la maggior parte di loro volesse la segretezza. Ricordo persino che Abu Mazen mi disse a un certo punto: “Perché non vai a parlare con gli israeliani e vedi cosa puoi fare?”. Ha sempre creduto nei canali secondari. [Ma ogni trattativa] dovrebbe essere alla luce del sole, perché si tratta della vita della gente.

Le sue critiche a Oslo si sono rivelate corrette e la realtà è peggiore di quanto pensasse. Ma Oslo esiste, l’Autorità Palestinese esiste e sembra quasi impossibile smantellarla. Quindi, in questa situazione, cosa possono fare i palestinesi per liberarsi?

L’intero processo di Oslo non esiste più. Si preferisce violarlo piuttosto che rispettarlo. Israele sceglie quello che gli piace di Oslo… Oslo era uno strumento molto comodo per gli israeliani per prendere più terra, ottenere più tempo, creare più fatti sul terreno. Ora danno ai palestinesi la responsabilità di tutelare la sicurezza dell’esercito. Il loro esercito entra nelle aree A e B, mentre non permettono alle forze di sicurezza palestinesi di difendere i palestinesi.

Questo è un dilemma con cui molti palestinesi sono alle prese. Vogliamo conservare questa parvenza di autogoverno, costruire istituzioni per gestire le nostre vite? È questo il tipo di vita che vogliamo? Tutto ciò che facciamo è contaminato dall’occupazione. Non si tratta di Oslo in sé, ma del fatto che l’occupazione si è evoluta con un modello di comportamento che ha portato a questa orribile situazione di totale vulnerabilità da un lato e di spietatezza e violenza dall’altro.

Riformulo la domanda: in che misura Oslo, e gli accordi ad esso collegati, paralizzano la lotta palestinese?

Ci lega le mani in molti modi. Cerca di normalizzare una situazione che non è normale. Qualsiasi popolo sotto occupazione ha come prima priorità, come primo dovere, quello di resistere all’occupazione – non di essere bollato come terrorista, non di essere invitato a sdraiarsi e morire in silenzio e ad arrendersi.

L’intera logica di Oslo è considerata bizzarra, ma come si fa a smantellarla? Se Israele ha deciso che nessun accordo lo vincola, perché dovremmo essere vincolati da un accordo? Questo è il processo di disimpegno che dovrebbe avvenire. Allora forse potremo avere un sistema diverso, fare le cose in modo diverso, in modo da dare potere al popolo palestinese.

Vede quello che sta accadendo ora a Jenin e a Nablus [con l’ascesa di gruppi militanti apartitici guidati da giovani] come un modo per responsabilizzare i palestinesi?

È una nuova dinamica. Quando le persone si sentono vulnerabili e indifese e la loro leadership non le protegge, allora devono prendere le armi e difendersi. Stanno raccogliendo consensi, la gente li ammira. La gente non li considera terroristi; agli occhi del popolo palestinese, sono combattenti della resistenza che difendono i campi, le città, i villaggi.

La generazione più giovane ha un atteggiamento diverso. Molti di loro volevano partecipare al processo di costruzione della nazione. Abbiamo visto il cambiamento che è avvenuto quando è stato annunciato il decreto sulle elezioni palestinesi [fissate per l’aprile 2021]: avevamo 36 liste elettorali, la gente desiderava costruire un sistema democratico anche sotto l’occupazione. E quando le elezioni sono state cancellate, c’è stato un enorme senso di delusione. Le giovani generazioni sentono di non essere coinvolte nella definizione delle loro vite e del loro futuro. Sentono di pagare un prezzo per un accordo che non ha nulla a che fare con loro. Si sentono in trappola.

Cambia anche l’obiettivo politico? Questa nuova generazione non vuole più la soluzione dei due Stati e vuole innanzitutto la democrazia, la parità di diritti e tutto il resto?

Questo è un approccio, perché bisogna anche smascherare il sistema israeliano antidemocratico, autocratico e fascista che controlla le nostre vite. Ma riconosciamo anche che la nostra leadership palestinese non ci sta rendendo giustizia e abbiamo bisogno di riforme, senza equiparare la leadership all’occupazione. Le ferite autoinflitte sono più dolorose di quelle inflitte da altri.

Le persone istruite, che avrebbero dovuto essere la spina dorsale della nascente élite politica, ora parlano di diritti e libertà. A mio avviso, non possiamo inquadrare la discussione come uno o due Stati, perché nessuno dei due è disponibile. L’unico Stato, che sta prendendo forma sul campo, è il Grande Israele che viene imposto a tutta la Palestina storica – uno Stato di apartheid oppressivo, in cui i palestinesi non hanno diritti e i coloni stanno diventando lo strumento preferito di un governo estremamente razzista.

È così che si spiega perché uno Stato non è sul tavolo. Ma perché la soluzione dei due Stati non è sul tavolo?

Basta guardarsi intorno. Guardate tutte le strade dell’apartheid, gli insediamenti e le terre che controllano. Dove avreste uno Stato palestinese? Anche nell’E1 costruiscono, si prendono tutte le colline, si prendono l’acqua. Nessuna delle due [soluzioni] è possibile ora. Abbiamo il diritto all’autodeterminazione… Ma non voglio la sovranità sul 5% o sul 15% della Palestina storica. Questo non sarebbe uno Stato, non sarebbe nemmeno un mini-Stato; sarebbe la caricatura di uno Stato.

Ciò di cui abbiamo bisogno è mantenere la nostra capacità di rimanere, la nostra resilienza e il nostro rapporto con il resto del mondo. C’è un movimento di solidarietà in aumento e in crescita. Ci sono persone in Israele che parlano e sfidano l’etica israeliana. La sinistra si è svegliata e ha visto che quello che ha fatto ai palestinesi sta accadendo agli israeliani in molti modi. Non si può avere una democrazia selettiva.

Sta seguendo le manifestazioni in Israele e vede qualche crepa che i palestinesi potrebbero sfruttare?

Sì, certo. Non si tratta solo di crepe. Ci sono state elezioni in cui nessuno ha parlato dell’occupazione; si è parlato della carenza di alloggi e della ricotta, cercando di evitare l’elefante nella stanza. E per un po’ sono riusciti a farla franca. Ma ora non possono più farlo.

Crede che la gente in Israele veda un collegamento con l’occupazione?

Non tutti. Si vedono migliaia di bandiere israeliane, ma qua e là si vede anche una bandiera palestinese, e anche un cartello che parla dell’occupazione, dell’oppressione di altri popoli. È ancora una minoranza, ma si sta facendo sentire… Non si può rivendicare una democrazia isolata e chiusa in se stessa quando ciò che si sta facendo è del tutto antidemocratico, del tutto oppressivo, del tutto illegale.

Questo piccolo gruppo è quello che farà la differenza, perché non sarà spazzato via dalla maggioranza che pensa che basti mantenere la Corte Suprema. Sappiamo che la Corte si è pronunciata contro di noi, sappiamo che la democrazia di Israele è stata del tutto antidemocratica quando si è trattato di noi.

Finché tutto era all’interno di una capsula chiusa, comoda e confortevole, si poteva andare in discoteca e in spiaggia. Ma non appena si inizia a togliere il coperchio, è come un popcorn: tutto salta fuori. Non si può rimettere il coperchio e non vedere ciò che si è visto, o scusare cose che sono imperdonabili.

Non è solo Huwara: è la brutalità quotidiana e deliberata. Si vedono i coloni bruciare i raccolti della gente, lanciare bombe incendiarie contro le case, portare le loro mandrie per appropriarsi delle terre e costruire sempre più avamposti. Le manifestazioni non hanno fermato tutto questo, [ma] le manifestazioni lo stanno gradualmente evidenziando e stanno iniziando a guadagnare slancio. Continuerà e prenderà abbastanza slancio da mettere in discussione ciò che sta accadendo qui? Questa è la vera domanda.

Penso che questo governo [di estrema destra] sia suicida sotto molti aspetti per Israele. Il pericolo non è rappresentato da Hezbollah o Hamas. La vera minaccia sono le politiche israeliane che hanno generato queste eterne fratture ormai inconciliabili. Se si vuole continuare così con Netanyahu, allora questo è un problema che imploderà all’interno di Israele.

Quindi, in un certo senso, lei è ancora ottimista?

Sono ottimista perché i palestinesi non hanno dimenticato, né si sono autoesiliati, né si sono arresi. Non siamo stati sconfitti. Ciò che fa impazzire la destra israeliana è che i palestinesi persistono… Questo per me è una fonte di speranza.

In collaborazione con Local Call.

Meron Rapoport è redattore di Local Call.

https://www.972mag.com/hanan-ashrawi-oslo-accords/

Traduzione a cura di AssoPacePalestina

Non sempre AssoPacePalestina condivide gli articoli che pubblichiamo, ma pensiamo che opinioni anche diverse possano essere utili per capire.

.