di Jonathan Ofir,

Mondoweiss, 30 dicembre 2021.

L’ebraismo e gli ebrei possono esistere senza l’apartheid: quindi combatto contemporaneamente contro l’apartheid e per l’ebraismo.

È la fine dell’anno, un momento in cui spesso riflettiamo, in termini più ampi del solito, sul perché facciamo le cose che facciamo e cosa intendiamo fare in futuro.

Sono un cittadino ebreo israeliano e scrivo pubblicamente sulla Palestina da oltre sette anni. Il solo fatto di scrivere in modo critico sulle azioni di Israele nei confronti della Palestina, in particolare in inglese e rivolto a un vasto pubblico internazionale, è stato un punto decisivo che ha segnato la fine di varie amicizie di lunga data, rovinando il romanticismo nazionalista che era insito in tanti rapporti, anche i più intimi.

La gente della mia “tribù” mi ha rimproverato di essere ossessionato da questo specifico tema, aggiungendo –con il classico “benaltrismo”– Israele non è perfetto, ma che dire della Siria? Perché non prendersela con gli altri?

Anche se mi occupo di molte altre crisi internazionali, conflitti, oppressioni e genocidi, mi concentro su Israele-Palestina in un modo particolare. E non credo che tutti debbano focalizzarsi su tutto e dappertutto in modo uguale per dimostrare di essere imparziali. Nessuno ha la capacità di farlo, e ciò non significa che uno sia incoerente o ingiusto quando ingrandisce di preferenza un punto e un problema. In effetti, la coerenza dovrebbe essere valutata da ciò che si dice su quel particolare argomento.

Rifletto anche come, se fossi vissuto ad esempio negli anni ’30, mi sarei potuto occupare di un altro argomento oltre all’oppressione e il genocidio degli ebrei europei da parte degli ultranazionalisti. Mi piace pensare che se fossi stato ebreo, avrei avuto l’opportunità di scriverne, o di fare qualcosa al riguardo, anche se mi sarebbe costato la vita, se fossi stato in Germania per esempio. Mi piace pensare che anche se non fossi nato ebreo, avrei avuto la spina dorsale morale per combattere con forza il nazismo.

Ma non sono gli anni ’30, né gli anni ’40, ed è vero che gli ebrei, nonostante tutto il monitoraggio sull’antisemitismo, nel complesso sono oggi tra le persone più privilegiate della terra, a livello internazionale. Quindi non canterò in quel coro di Halleluja per i privilegiati. Perché è anche vero che oggi gli ebrei sono per la maggior parte direttamente coinvolti in un sistema brutalmente oppressivo di apartheid messo in atto dallo stato di Israele, o sono implicitamente coinvolti nel sostenerlo.

E questo per me è un problema di cui parlare, in questi tempi. Per lo meno parlarne. Non solo non è disdicevole concentrarsi su questo per far sentire la propria voce; è necessario alzare la voce in modo da essere ascoltati al di là della massiccia cacofonia dell’apologia di Israele, una Danse Macabre orchestrata fino a una brutta perfezione, fatta per ingannare e prendere di mira chiunque sia ritenuto una minaccia per lo Stato ebraico, usando l’ultima arma di distruzione di massa, l’accusa di “antisemitismo”.

Non c’è niente di “complicato” in questo. Il partito sionista di sinistra Meretz, quando partecipa a una riunione di gabinetto sul Golan siriano occupato e firma per il raddoppio della popolazione di coloni in quell’area, può dire che è una cosa “complicata”. Possono dire che è complicato quando il loro governo definisce “terroristi” importanti ONG palestinesi per i diritti umani della società civile. Ma io non devo partecipare a quella farsa “complicata”. Non devo fingere di far parte di quella tribù sionista per poter cambiare le cose dall’interno. La marea del sionismo è così forte che non ritengo saggio cercare di cambiarla dall’interno, così come non vorrei certo nemmeno contemplare la possibilità di aderire al partito nazista negli anni ’30 per cambiarlo dal dentro – e questo, badate bene, senza equiparare sionisti e nazisti.

No, non è complicato. È una decisione. Il sionismo non ha davvero una via d’uscita da questo apartheid (e i suoi seguaci per lo più negheranno che l’apartheid esista davvero). Il metodo applicato dai suoi presunti sostenitori liberali è principalmente la negazione (ecco da dove viene il “complicato”), continuano a seguirlo e chiudono gli occhi al peggio. Ma una volta che le cose vengono dimostrate in modo definitivo, diventa una scelta reale e semplice, tra pulizia etnica genocida o libertà e uguaglianza; come quando lo storico israeliano (dichiaratosi di sinistra) Benny Morris ammette che l’espulsione dei palestinesi doveva necessariamente avvenire per stabilire uno stato ebraico; o quando i politici di destra avvertono che c’è il pericolo di una “terza Nakba”. Morris ha finito per dire che l’espulsione avrebbe dovuto andare oltre, fino a una “pulizia” totale. Altri nutrono questi desideri nei loro cuori per i tempi a venire. Ma non è complicato.

La co-leader di Meretz, Tamar Zandberg, può dire di “sperare ancora nella pace” mentre firma a favore di quei nuovi insediamenti. Mi chiedo cosa sperava il grande pacifista Yitzhak Rabin quando firmò l’espulsione degli abitanti palestinesi di Lydda e Ramleh nel 1948. Sperava anche lui nella pace in un giorno futuro? Pensava di poterla ottenere ordinando la rottura delle ossa dei manifestanti disarmati durante la prima Intifada?

Forse quelle persone pensano di essere eroi perché si sentono all’interno di una realtà “complicata”. La prospettiva di rinunciare al sionismo semplicemente non è nella loro agenda; per loro, sarebbe come rinunciare all’esistenza, l’esistenza ebraica, in modo collettivo. Ma l’esistenza ebraica in modo collettivo non deve comportare uno stato di apartheid, di supremazia ebraica dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo. Questa, tuttavia, è la realtà verso la quale il sionismo si è spinto e che è riuscito a raggiungere. Nemmeno il grande pacifista Rabin accettava uno stato palestinese, solo qualcosa che fosse “meno di uno stato”. Ciò che Israele poteva accettare era sempre meno di uno stato, e in un modo o nell’altro questo significava sempre i bantustan.

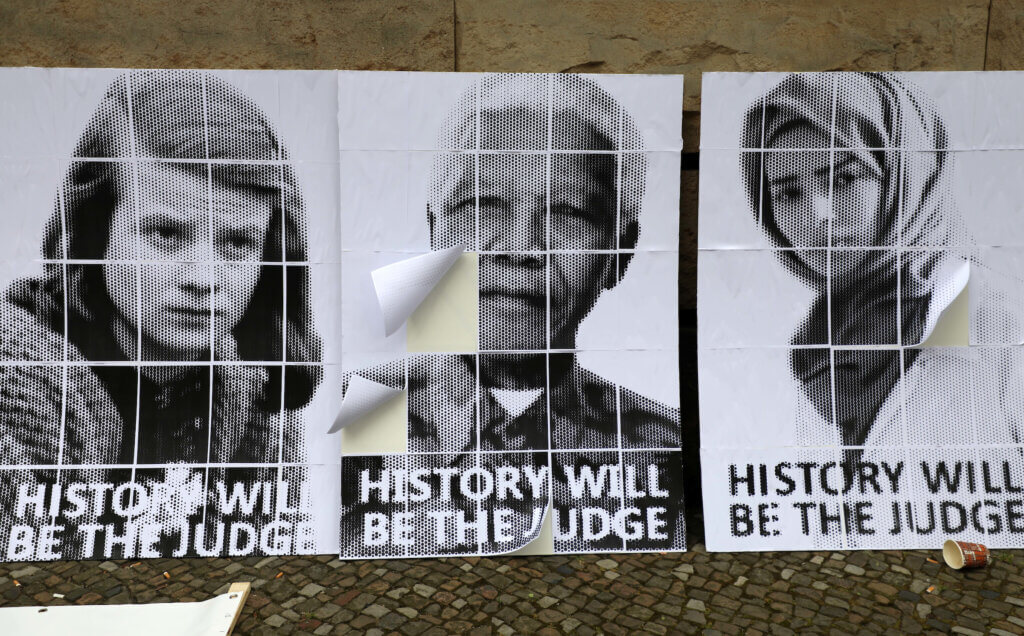

Questo è ciò di cui scrivo. È una questione molto personale ed è un enorme problema morale, uno che Nelson Mandela una volta definì “il più grande problema morale dei nostri tempi”. Mi capita di essere parte di uno strato oppressivo, in questo momento, semplicemente per la funzione che la mia stessa registrazione come ebraico-israeliano svolge nella politica demografica del sionismo. Il mio corpo fa parte di quell’ingegneria demografica. Ma io non sono solo un corpo e non presterò il mio corpo a questo esperimento di sofferenza umana.

Sì, mi interessa l’esistenza ebraica, sia singolarmente (individui ebrei) che collettivamente (ebrei, ebraismo, ebraicità). E se l’apartheid fosse l’unico modo per avere tutto ciò, dovrei andare contro l’ebraismo. Ma non è così. C’è una via d’uscita. L’ebraismo e gli ebrei possono esistere senza l’apartheid – e quindi combatto contemporaneamente contro l’apartheid e per l’ebraismo.

Relativamente pochi ebrei oggi apprezzerebbero questo come una sorta di redenzione della loro religione. E non sto rivendicando alcun tipo di missione religiosa qui, il giudaismo non è così importante per me, a dire il vero. Ciò che per me è una chiamata religiosa, tuttavia, è l’umanesimo e l’idea di non fare del male ai nostri fratelli e sorelle – ma penso che ci sia qualcosa nella tradizione ebraica anche riguardo a questo, sembra che lo ignoriamo troppo spesso.

C’è un futuro oltre l’apartheid, non ho dubbi su ciò. Ci credo tanto quanto Desmond Tutu, che è scomparso di recente, un uomo che ho amato profondamente. Eppure molti israeliani preferiscono odiarlo: l’apologeta-capo di Israele Alan Dershowitz lo ha definito un “antisemita e bigotto rampante” subito dopo la sua morte – anche se Tutu “ha fatto… un sacco di cose buone sull’apartheid”. Quando si tratta di apartheid israeliano, Dershowitz chiama semplicemente antisemitismo la mera espressione di quell’idea. Ci arriveremo, a rinunciare all’apartheid israeliano, ma non sarà facile e richiederà come sempre uno sforzo materiale e concertato contro il nodo di potere politico che Israele detiene.

Quindi sì, sto combattendo contro il mio stato e per i miei correligionari. Non voglio chiamare questi ebrei una “nazione”, come fa Israele, semplicemente perché non lo è. È solo una religione e, se vuoi, chiamali “un popolo”. Penso che “popolo” andrebbe bene. Perché in fin dei conti i nostri bisogni sono molto simili, chiunque siamo, e questo deve guidarci come una bussola morale. Se non riusciamo a vedere l’umanità in un bambino di Gaza, abbiamo perso ogni umanità.

Traduzione a cura di AssoPacePalestina

.