di Vera Sajrawi,

+972 Magazine, 15 maggio 2023.

La redattrice di +972 Vera Sajrawi parte alla scoperta della storia nascosta dell’espulsione dei suoi nonni nel 1948, camminando per le strade in cui vivevano prima di diventare rifugiati nella loro stessa patria.

Questa è la prima di una serie in due parti, realizzata dalla redattrice di +972 Vera Sajrawi, che ripercorre le storie sulla Nakba della sua famiglia.

L’invisibilità è un’esperienza umana dolorosa. La mia famiglia ne è la prova vivente. Quando le milizie sioniste conquistarono il 78% della Palestina storica nel 1948, espellendo circa 750.000 palestinesi da quello che divenne lo Stato di Israele, i miei nonni materni e paterni si rifugiarono per un breve periodo in Libano. Alla fine rientrarono di nascosto, vivendo il resto della loro vita come “presenti assenti ” – il termine israeliano per indicare gli sfollati interni, nella loro stessa patria [presenti sul territorio, ma assenti legalmente dalle loro proprietà pre-1948]. Sono diventati invisibili per lo Stato, le sue leggi e la sua nuova società fatta di coloni.

Questo tipo di invisibilità getta un’ombra pesante che segue i palestinesi ovunque vadano. Si tratta, come descrive la studiosa Brené Brown, di una “funzione di disconnessione e disumanizzazione in cui l’umanità e la rilevanza di un individuo o di un gruppo sono misconosciute, ignorate e/o sminuite in valore o importanza”. Come palestinese sfollata di terza generazione, che vive in uno stato fondato dal nemico che ci ha espulsi, vivo questo processo di annullamento sia in patria che all’estero: ne vivo gli stereotipi, la disumanizzazione, la condiscendenza.

Questa invisibilità è ancora più pesante per i palestinesi che non hanno potuto e non possono ancora tornare in patria, soprattutto per quelli che si trovano nei campi profughi a Gaza, in Cisgiordania e nei Paesi arabi circostanti. Sempre desiderosi di tornare, si chiedono che fine abbiano fatto le loro case e i loro beni, soffrono al pensiero che i coloni stranieri prendano il loro posto. Molti dei miei parenti e amici stretti sono nella diaspora, soprattutto in Giordania e negli Stati Uniti. Non riusciranno mai a mitigare lo strazio, il desiderio, la curiosità di vedere, sentire, annusare e toccare la terra da cui i loro antenati sono stati espulsi. Ma Israele rende impossibile ai palestinesi anche solo visitarla. Chi pensa che i nipoti dei rifugiati esiliati possano dimenticare la Nakba è un pazzo che non capisce la psiche umana, tanto meno quella dei palestinesi.

Da quando ho memoria, aspiro a riparare il torto che è stato fatto alla mia bella famiglia, sia nella parte materna che paterna, e a farlo attraverso la scrittura. Forse tutto è cominciato con il mio fascino per i libri della biblioteca di mio padre o per il fatto che mio nonno materno era uno scrittore affermato. Ma quando sono cresciuta, dopo aver assistito da liceale alla Seconda Intifada, l’urgenza di raccontare al mondo la verità su ciò che stava accadendo in Palestina mi ha travolto, soprattutto dopo aver scoperto, durante un breve viaggio negli Stati Uniti, quanto poco la maggior parte degli americani sapesse di noi. Ingenuamente, pensavo che il mondo sarebbe rimasto inorridito nel vedere i crimini commessi da Israele durante l’Intifada; pensavo che questa volta, a differenza di quanto accaduto durante la Nakba, il mondo si sarebbe alzato in piedi e avrebbe capito che il suo prolungato silenzio ci sta uccidendo.

Ora, a 75 anni dall’inizio della Nakba, scrivo queste righe per fare la mia parte nel rendere visibile al mondo il popolo palestinese, le nostre vicende e la nostra storia.

Recentemente ho scoperto che Brené Brown – che è una delle mie scrittrici preferite – è, come me, una cartofila. Nel suo splendido libro “Atlante del cuore”, scrive: “Le mappe sono i documenti più importanti della storia umana. Ci danno strumenti per immagazzinare e scambiare conoscenze sullo spazio e sui luoghi”. Ha anche scritto che noi esseri umani siamo “creatori di significato”, ma che questo presuppone un “senso del luogo”. Spiega: “Abbiamo bisogno di punti di riferimento per orientarci, abbiamo bisogno di un linguaggio per etichettare ciò che stiamo vivendo e, proprio come una mappa, l’interazione tra gli strati delle nostre emozioni ed esperienze racconta le nostre storie”.

Ho accolto il suo consiglio. Alla fine del 2022, Zochrot – una ONG che si occupa di sensibilizzare la società israeliana sulla Nakba e di sostenere il diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi – ha lanciato la sua nuova app “iReturn“, una versione aggiornata della precedente app trilingue “iNakba“, lanciata per la prima volta nel 2014. Sul sito web dell’organizzazione si legge che: “Con l’app iReturn, Zochrot intende utilizzare la tecnologia per raccontare una storia soppressa e rivelare il paesaggio nascosto di Israele, fatto di pulizia etnica ed espulsioni forzate. Fornisce a chi la usa e a chi la apprezza uno strumento attraverso il quale si può imparare quella storia, ma anche immaginare una soluzione giusta, praticabile e pacifica alla crisi in corso dei rifugiati palestinesi e degli sfollati interni”.

Ho deciso di utilizzare l’applicazione per ripercorrere la storia della mia famiglia sradicata: da Haifa, dove i miei nonni materni furono espulsi in barca attraverso il Mar Mediterraneo e dove oggi vivo, al villaggio settentrionale spopolato di Al-Sajara, da cui i miei nonni paterni furono inseguiti e colpiti dalle milizie sioniste, passando per le decine di villaggi spopolati lungo il percorso. In questo viaggio, si incontrano decine di migliaia di storie strazianti – tutte così diverse ma così simili nella sostanza – per continuare a togliere l’invisibilità dalla nostra Nakba.

Un cuore ansioso

La mattina del viaggio, un giorno di San Valentino soleggiato ma freddo, mi sono svegliata nella mia casa nel bellissimo quartiere di Wadi al-Jamal ad Haifa, affacciato sul Mediterraneo. Ho controllato l’applicazione iReturn per vedere cosa mostrava nella zona: non aveva nulla su quartieri specifici come Wadi al-Jamal o la vicina Tal al-Samak, che posso vedere dalla finestra della mia camera da letto, ma aveva voci sulle città e sui villaggi nel loro complesso, compresa Haifa e Tirat Haifa.

In totale, circa il 95% della popolazione palestinese pre-Nakba della città, che ammontava a oltre 70.000 persone, è stata sfollata e non ha potuto fare ritorno. Il nuovo Stato israeliano espropriò le proprietà dei rifugiati attraverso la Legge sulla Proprietà degli Assenti e insediò al loro posto immigrati ebrei, ghettizzando i pochi palestinesi rimasti nel quartiere di Wadi al-Nisnas. Ancora oggi, pochissimi palestinesi di Haifa (che rappresentano circa il 10% della popolazione) sono proprietari delle loro case, lasciandoli esposti alle forze della gentrificazione razziale che minacciano di cancellare ulteriormente l’identità palestinese della città.

Oggi, Wadi al-Jamal ospita circa 3.000 persone, il 65% delle quali palestinesi. Ho sentito frammenti della sua storia dagli anziani palestinesi che ho incontrato passeggiando nella zona. Un tempo era un punto di sosta per i convogli di cammelli che dalla Turchia, dalla Siria e dal Libano si dirigevano verso l’Egitto attraverso la Palestina e che spesso si fermavano lungo la costa ad Akka (San Giovanni d’Acri), Jaffa e Gaza City. La parola “wadi” in arabo significa valle e, a seconda della pronuncia, il nome può significare cammelli (ja-mal) o bellezza (jmal).

Nel Natale del 2021, pochi mesi dopo essermi trasferita nel quartiere di Wadi al-Jamal dal centro di Haifa, ho notato striscioni stampati in arabo, ebraico e inglese con il nome “Wadi al-Jamal” appesi alle finestre e ai balconi di diversi edifici. In seguito ho appreso da siti di notizie palestinesi che la municipalità di Haifa aveva deciso di cancellare il nome arabo del quartiere a favore di quello ebraico, “Ein Hayam” (“l’occhio del mare”), assegnato dalle autorità israeliane dopo il 1948. I cartelli erano una forma di protesta contro la cancellazione del passato del quartiere – una piccola illustrazione della lotta quotidiana richiesta ai palestinesi con cittadinanza israeliana per proteggere dal colonizzatore la loro identità, la loro storia, il loro cibo e il loro patrimonio.

Fuori dalla mia finestra, il villaggio di Tal al-Samak brillava sotto il sole di inizio primavera. Mi ha rattristato vedere quanto fosse trascurato e abbandonato. Tal al-Samak era un villaggio di pescatori vecchio di secoli che ora rientra in una riserva naturale per proteggere i suoi antichi monumenti, tra cui resti e mosaici romani, bizantini e islamici. Mi ha fatto pensare a tutte le civiltà che hanno vissuto su questa terra, ora divisa dai confini di nazioni ossessionate dalla promozione di singole identità.

Sono uscita da Wadi al-Jamal con il cuore in ansia, incerta su cosa aspettarmi dalla giornata. Da un lato, volevo adempiere ai miei doveri giornalistici nei confronti di questa storia; dall’altro, non potevo prevedere quali emozioni sarebbero potute scaturire da ciò che avrei scoperto nel corso della giornata. Ho guidato fino ad Abbas Street – chiamata così nel 1940 in onore di Abbas Effendi bin Baha’u’llah, il fondatore della fede Baha’i, che ha stabilito la sua sede religiosa e amministrativa ad Haifa e ha abbellito il Monte Carmelo con un bellissimo santuario e un giardino terrazzato – e ho proseguito per andare a prendere la fotografa palestinese Maria Zreiq.

Stava annaffiando i fiori quando è arrivata l’invasione?

La nostra prima tappa è stata a Wadi al-Saleeb, sul versante inferiore del Monte Carmelo, un quartiere che ancora oggi è testimone della pulizia etnica. Le case di pietra abbandonate, con i loro alti soffitti e le ampie finestre – i cui ingressi sono stati sigillati dalle autorità israeliane – sono l’unica testimonianza fisica della vita palestinese qui prima del 1948, oltre agli alberi di limoni, mandorli e ciliegi che circondano le case.

Mi addolora vedere i nomi delle strade del quartiere cambiati in nomi come Shivat Tzion – “il ritorno di Sion”. Mi addolora anche vedere la selvaggia gentrificazione che sta devastando la zona. I magnati dell’immobiliare stanno rilevando un numero sempre maggiore di vecchi edifici palestinesi e li stanno trasformando in un rifugio moderno, artistico, hippy e orientalista in cui possano vivere e lavorare i ricchi israeliani. Migliaia di rifugiati palestinesi che dovrebbero essere qui, nel frattempo, sono ancora costretti a vivere nei campi profughi in condizioni terribili.

Al-Wad (“il Wadi”), come lo chiamano i palestinesi, era un tempo il più grande centro residenziale e istituzionale della città, un quartiere di lavoratori e l’area residenziale più vicina al porto, dove si trovava la maggior parte dei 50 caffè palestinesi dell’epoca. La sua posizione strategica, che collega l’ingresso orientale di Haifa al centro della città, lo rende il primo punto di arrivo per chi viene dal nord. È stato anche il primo quartiere occupato dall’Haganah (l’organizzazione paramilitare sionista che fu il precursore dell’esercito israeliano), quando i residenti erano 15.000.

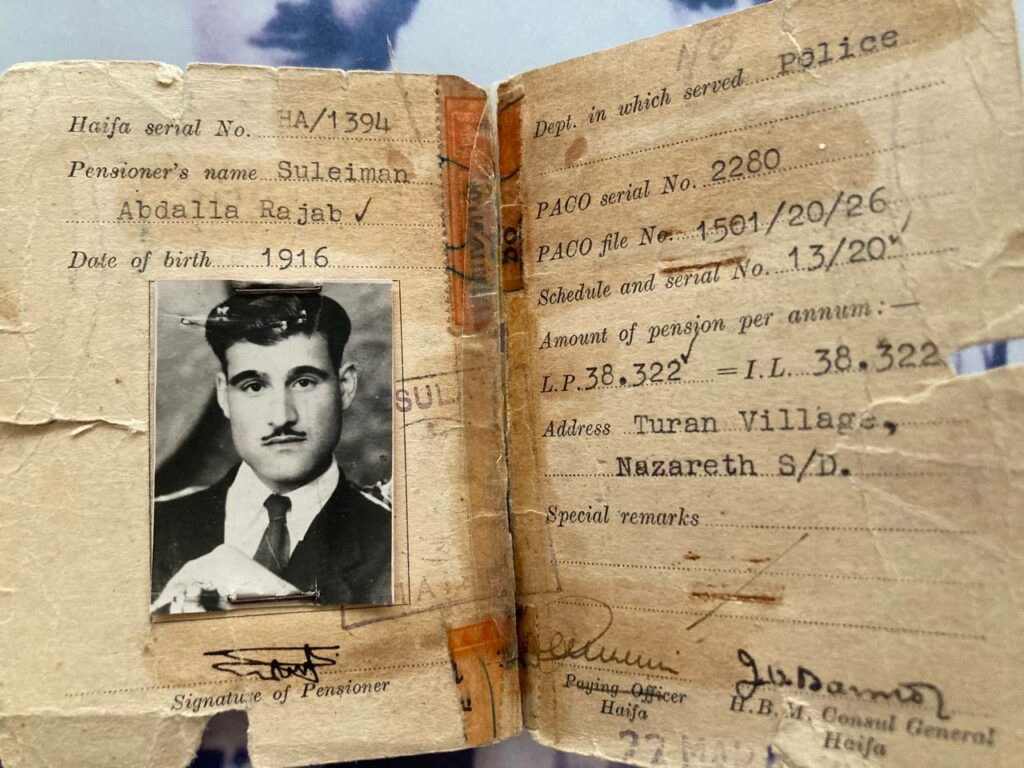

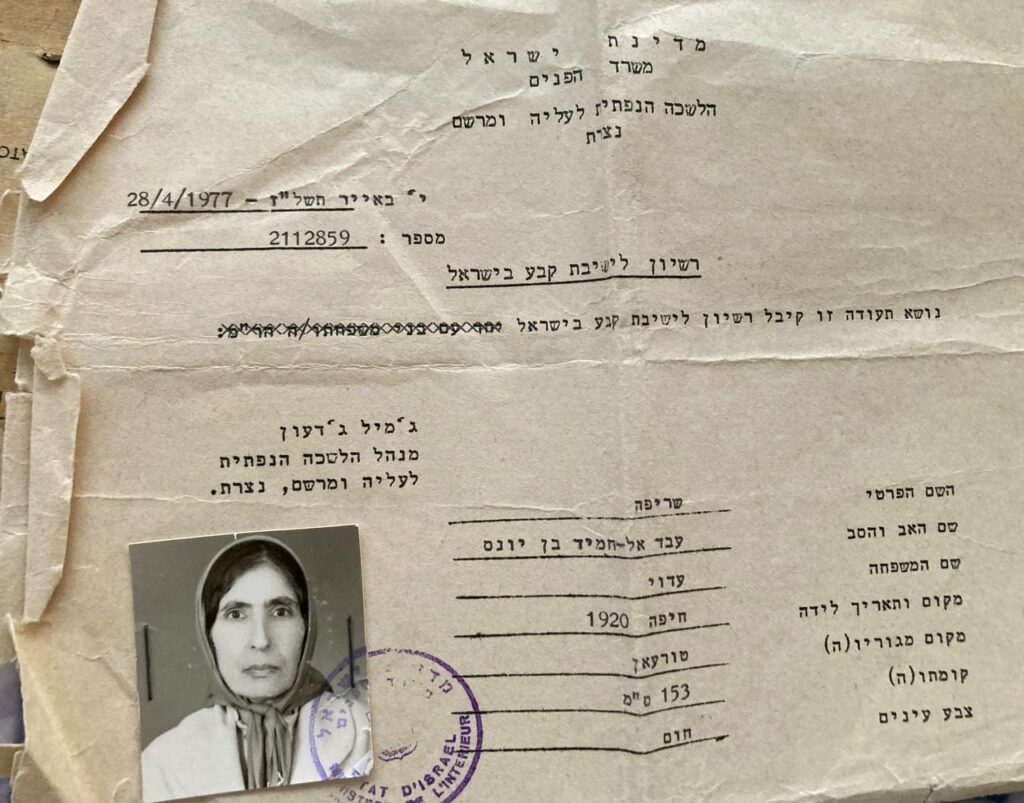

I miei nonni materni vivevano a Wadi al-Saleeb quando arrivò l’Haganah. Mia nonna, Sharifa Bin Younis, era nata ad Haifa nel 1920 e lì fu cresciuta dagli zii, dopo che suo padre scomparve in circostanze poco chiare e sua madre si risposò e si trasferì a Gaza. Crebbe e conobbe mio nonno, Suleiman Adawi, nato nel 1916 nel villaggio settentrionale di Tur’an, che lavorava ad Haifa come ufficiale di polizia nella Palestine Task Force sotto il mandato britannico.

Dopo il matrimonio si trasferirono a Wadi al-Saleeb e nel 1948 ebbero due figli: Salah, nato nel 1945, e Anwar, nato nel 1948. Mio nonno amava leggere, scrivere e ascoltare musica. Mia nonna era un’erborista e curava le persone con le piante che coltivava nel suo magnifico giardino. Curava le tonsille infette con olio caldo e faceva massaggi speciali sul collo; ricordo che li faceva anche a me da bambina.

Le forze sioniste invasero la città nell’aprile del 1948. I palestinesi affermano che l’Haganah sparò migliaia di missili su Wadi al-Saleeb in soli due giorni e fece rotolare barili esplosivi dalla cima del Monte Carmelo fino alla base dove vivevano i palestinesi. Secondo lo storico palestinese ed esperto di Haifa Johnny Mansour, l’Haganah usava anche i balconi delle case che si affacciavano sulla valle per sparare alle case palestinesi sottostanti, mentre bombardava la città bassa.

Un anziano palestinese che ho incontrato negli Stati Uniti – nato ad Haifa prima di diventare un rifugiato in Egitto, Giordania e poi negli Stati Uniti – si trovava in città durante l’invasione. Ricorda vividamente l’attacco, descrivendo con dovizia di particolari che quando aveva 5 anni e giocava nel cortile della sua famiglia con suo fratello, le bombe cominciarono a cadere dal cielo intorno a loro. Morte e distruzione erano sotto gli occhi di tutti. Tutte le uscite della città erano chiuse e i corpi dei palestinesi uccisi si accumulavano nelle strade. Sembra che prendere di mira civili disarmati nelle loro case – proprio come hanno fatto i jet da combattimento israeliani a Gaza la settimana scorsa – sia un’attività consueta per le forze sioniste.

I miei nonni e i loro due figli erano sulla linea di fuoco. Dovettero prendere la decisione in una frazione di secondo di abbandonare tutto e lasciare la loro casa, portando con sé solo i loro due bambini piccoli e correre, in preda al panico, verso il porto, perché non avevano altro posto dove andare. A volte immagino, con orrore, la scena di loro che corrono sotto i bombardamenti portando con sé i bambini, cercando di rimanere vivi.

Nel suo libro “La pulizia etnica della Palestina“, lo storico israeliano Ilan Pappe scrive che quando la leader sionista Golda Meir arrivò ad Haifa dopo l’occupazione, rimase scioccata nello scoprire che il cibo cucinato era ancora sui tavoli delle case palestinesi, i giocattoli dei bambini erano sul pavimento e i libri erano lasciati aperti sulle scrivanie. Alcuni palestinesi rimasti affermarono che i membri delle milizie sioniste avevano mangiato il cibo abbandonato mentre era ancora caldo; questa è la velocità con cui è avvenuta l’espulsione.

Cosa stava facendo mia nonna quando arrivò l’ora zero dell’invasione? Stava annaffiando i fiori? Stava preparando un pasto delizioso? Non sappiamo a che ora abbiano abbandonato tutto per mettersi in salvo. Cosa stava facendo mio nonno? Stava ascoltando la leggendaria cantante egiziana Umm Kulthum o Mohammed Abdel Wahab? Stava scrivendo uno dei suoi straordinari racconti o poesie?

Cosa provavano i miei due zii, allora un bambino e una bambina, in quei momenti? Forse stavano giocando o sonnecchiando. Dovevano essere spaventati dal rumore delle bombe, senza capire cosa stesse succedendo. Quale storia hanno inventato i miei nonni per calmarli? Forse hanno detto che la gente giocava a guardie e ladri, o un’altra delle innocenti bugie che i genitori raccontano ai loro figli per proteggerli dallo shock e dal trauma. Ma gli eventi erano troppo catastrofici per essere nascosti e il trauma era inevitabile.

E chi mai è entrato nella loro casa dopo che se ne sono andati? Come hanno potuto quegli invasori entrare nella casa di qualcun altro, piena di ricordi intimi, e sentirsi a proprio agio nel violarla e appropriarsene? Alla fine Israele ha insediato a Wadi al-Saleeb soprattutto ebrei arabi provenienti dal Nord Africa. Gli ebrei che hanno preso possesso della casa dei miei nonni venivano dal Marocco o dalla Tunisia? Hanno letto gli scritti creativi di mio nonno in arabo? I suoi diari erano i più cari al suo cuore. Hanno mangiato il cibo conservato da mia nonna? Hanno rovinato i suoi fiori e le sue erbe? Lei amava le sue piante quanto i suoi figli.

Il bambino della straniera

Durante l’attacco ad Haifa, i miei nonni cercarono di fuggire nel villaggio di Tur’an, dove viveva la famiglia di mio nonno. Ma le milizie sioniste chiusero tutte le uscite di Haifa, per cui i palestinesi furono costretti a imbarcarsi sulle navi per fuggire dalla città bombardata. Johnny Mansour, lo storico, dice che le navi erano state affittate dall’Haganah e aspettavano al porto per trasferire i palestinesi in altri Paesi, “in una chiara operazione di pulizia etnica”.

Sharifa e Suleiman sono saliti su una nave con i loro figli, insieme a centinaia, se non migliaia, di altri palestinesi terrorizzati; non riesco a immaginare come abbiano potuto affrontare un viaggio del genere con dei bambini. Alcune navi andarono in Egitto, altre in Siria e in Libano. I miei nonni finirono a Sidone, la terza città più grande del Libano. Da lì si diressero a sud, verso Bint Jbeil, dove molti palestinesi finirono in condizioni disastrose. Mio nonno dovette vendere il suo fucile inglese per comprare cibo e latte per i due bambini.

Gli storici, tra cui Benny Morris nel suo libro “Israel’s Borders Wars“, hanno dimostrato che Israele non ha intenzionalmente sigillato completamente i suoi confini tra il 1948 e il 1956 per incoraggiare un maggior numero di palestinesi a lasciare le loro terre e a trasferirsi nei Paesi arabi vicini. Il rovescio della medaglia, ovviamente, è che molti hanno cercato di rientrare, anche se non tutti ci sono riusciti.

Poco tempo dopo, un uomo di Tur’an andò a Bint Jbeil per riportare indietro suo fratello. I miei nonni decisero di unirsi al loro ritorno e rientrarono clandestinamente in quello che era diventato Israele; le loro condizioni in Libano erano pessime e non si sentivano a casa. Tornarono di nascosto di notte, sapendo che era troppo rischioso tentare di giorno. Sulla lunga strada per Tur’an, la polizia di frontiera israeliana aprì il fuoco contro la famiglia, ma loro riuscirono a fuggire. I miei zii non se lo ricordano, perché erano troppo piccoli. Ma continuo a immaginare il terrore che deve aver provato mia nonna con i suoi figli sotto una pioggia di proiettili, rischiando di morire.

La famiglia camminava durante la notte e riposava sotto gli ulivi durante il giorno. Non percorrevano le strade principali, ma sfidavano la natura selvaggia, nonostante le asperità dei sentieri. Mangiavano tutto ciò che trovavano nei campi e bevevano dalle numerose sorgenti del nord. Pioveva, quindi erano coperti di fango. Mio nonno era sempre un uomo ben vestito e di buon gusto: doveva essere infelice vedendosi coperto di fango. Lungo la strada trovarono palestinesi disposti a fornire loro cibo e riparo, ma molti altri avevano paura di essere scoperti dall’esercito israeliano.

Alla fine hanno raggiunto Tur’an e si sono sistemati in una stanza vicino alla moschea, che la gente chiamava “stanza dei rifugiati”. Il mukhtar del villaggio ha chiesto loro di mantenere un profilo basso perché le autorità israeliane stavano cercando palestinesi non registrati da deportare.

Un giorno, la polizia israeliana venne a cercarli. La mia famiglia si nascose nella chiesa locale, insieme all’uomo che era tornato con loro dal Libano. Quando la polizia arrivò per arrestarli, il sacerdote della chiesa, padre Kamil, si oppose agli agenti. I poliziotti gli dissero di tenere i cristiani e consegnare i musulmani, ma lui si rifiutò e insistette che nessuno avrebbe lasciato la chiesa. Ha persino sfidato i poliziotti a prendere i cristiani e lasciare i musulmani, dimostrando con un gesto coraggioso di avere a cuore tutti i palestinesi, indipendentemente dalla loro religione.

Non molto tempo dopo, nel luglio 1948, le milizie sioniste portarono a termine l’Operazione Dekel, con la quale venne occupata la maggior parte della Bassa Galilea. Temendo di morire durante l’assalto, circa 1.300 abitanti di Tur’an fuggirono sul pendio della montagna, compresi i miei nonni con i loro due bambini. Mentre usciva di casa, Sharifa sentì il pianto di un bambino. Si fermò e si guardò intorno, confusa, prima di notare una bambina avvolta in un panno bianco abbandonata sul ciglio della strada. Nonostante le proteste di mio nonno, mia nonna insistette per prendere la bambina. Con ancora in braccio il suo bambino, legò le estremità del suo vestito alla cintura, vi mise dentro la bambina abbandonata e continuò a correre verso il pendio della montagna. Mia nonna allattò anche la bambina per tranquillizzarla.

Quando arrivò dove le persone si erano rifugiate, mia nonna chiese in giro chi avesse lasciato la propria bambina. All’improvviso, una donna iniziò a piangere e a baciare le mani e i piedi di Sharifa; il marito l’aveva costretta a lasciare la bambina, perché avevano altri sette figli da trasportare giù per la montagna e temevano di non riuscire a sfuggire in tempo alle esplosioni. La madre sarebbe diventata un’amica intima di mia nonna e le sarebbe rimasta grata per il resto della sua vita. La bambina divenne come una figlia per Sharifa. Il legame tra le famiglie rimane tuttora indissolubile.

I miei nonni sono rimasti a Tur’an senza carte d’identità israeliane perché non erano nel Paese quando Israele ha introdotto il registro della popolazione. Quando il politico palestinese Emile Habibi visitò Tur’an durante la sua campagna per la Knesset, la gente incoraggiò mio nonno a chiedergli aiuto per ottenere i documenti d’identità. Habibi stesso andò con Suleiman a convincere gli israeliani a dare la cittadinanza ai miei nonni. Le autorità diedero alla famiglia le carte d’identità ma non i passaporti, rendendoli residenti ma non cittadini.

In seguito le autorità israeliane indagarono su mio nonno a proposito del suo fucile britannico. Lui disse la verità: “L’ho venduto in Libano per sfamare la mia famiglia”. “Vai a prenderlo”, gli dissero, nel tentativo di rimandarlo in Libano. Mio nonno li ignorò e rimase senza passaporto.

Un giorno siete nativi della terra e in un batter d’occhio un colonizzatore vi classifica come stranieri. Ma voi conoscete la terra e la terra conosce voi.

Amore e paura del mare

I miei nonni hanno affrontato le dolorose conseguenze della Nakba allontanando il ricordo e vivendo nella negazione. Non ne parlavano con i loro figli o nipoti – ma tutti li abbiamo sentiti parlare con altri della loro generazione. Ricordo ancora me stessa da bambina, mentre giocavo intorno a mia nonna e le sue amiche, mentre si raccontavano storie tra di loro e piangevano insieme. Non riuscivo a capire cosa stesse succedendo, ma la profondità della loro tristezza mi rendeva terrorizzata da questo evento mostruoso di cui parlavano.

Sharifa – come molti di coloro che hanno vissuto massacri, sfollamenti e disumanizzazione nel 1948 – non parlava molto del suo passato e, quando lo faceva, accennava solo ai bei ricordi. Raramente parlava della Nakba, e mai con me. Inizialmente ho pensato che questa precauzione fosse dovuta al fatto che ero giovane e che lei volesse proteggermi. È stato così anche per i miei genitori, che hanno scelto di proteggermi dai dettagli orribili della Nakba per non traumatizzarmi da bambina. Ma l’eredità di quegli eventi traumatizza me e la mia generazione ogni giorno, anche quando non ne parliamo.

Avevo 15 anni quando mia nonna morì. Durante la sua vita ha voluto parlarmi di come fosse incredibilmente bello innamorarsi, ma di non permettere a nessun uomo di mancarmi di rispetto, e dell’importanza dell’istruzione delle donne per ottenere l’indipendenza. Era una femminista naturale senza sapere cosa fosse il femminismo. Ma la Nakba è rimasta un’assenza permanente nelle nostre numerose conversazioni. Quando ho intervistato mia madre e mio zio per questa storia, anche loro hanno detto che i miei nonni parlavano raramente dei dettagli di ciò che era accaduto loro nel 1948. Solo più tardi ho capito che questo silenzio era una classica risposta al trauma: chiudersi e allontanare i ricordi oscuri perché troppo dolorosi da menzionare.

Quando sono cresciuta e la mia coscienza di palestinese si è sviluppata ulteriormente, ho iniziato a mettere insieme faticosamente tutti i frammenti di storie che riuscivo a trovare sui miei nonni. Le mie fonti principali erano i figli e le figlie di Sharifa, otto in totale, che l’avevano sentita raccontare le storie della Nakba ad altre donne quando andavano a trovarla. Solo a vent’anni ho saputo che i miei nonni vivevano ad Haifa, e ancora più di recente ho saputo che si trovavano a Wadi al-Saleeb.

Poi, cosa più sorprendente di tutte, ho scoperto che i miei nonni non sono scappati dalla Palestina a piedi, ma sono stati espulsi da Haifa attraverso il Mar Mediterraneo con una nave. Quella scoperta è stata come un’epifania, un momento di chiarezza sulla mia identità personale. Era come se spiegasse il mio rapporto di amore-odio con il mare, il motivo per cui mi appassionavo a lavorare con i rifugiati siriani fuggiti in Grecia via mare, il sottile terrore che provo ogni volta che salgo su una nave e la mia incapacità di nuotare, nonostante abbia frequentato numerosi corsi dall’infanzia a oggi. Ora so che adoro il mare perché ha salvato i miei nonni dalla morte, ma lo disprezzo anche perché è stato il mezzo che li ha allontanati dalla loro casa e dalla loro amata città.

Oltre a parlare con i miei familiari, ho dovuto fare ricerche approfondite per capire in quale strada abitassero i miei nonni a Wadi al-Saleeb prima della Nakba e in quale casa fosse cresciuta mia nonna prima di sposarsi. Con mia grande sorpresa, ho scoperto che risiedevano proprio in quella strada – oggi chiamata Shivat Tzion, un tempo chiamata Stanton Street sotto il Mandato britannico – dove si trova ancora la bella casa in cui avevo sempre immaginato che mia nonna vivesse.

Non ho potuto entrare perché era sigillata, ma si poteva vedere che ha soffitti alti, lunghe finestre ad arco e colonne di marmo decorative. Spesso immagino Sharifa seduta alla finestra, che guarda il mare e ascolta musica araba classica. Ho detto a Maria, con tono sarcastico e triste, che nella mia testa avevo scelto una delle case più belle di Haifa come casa di mia nonna. “Beh, ci hanno tolto tutto”, ha risposto Maria con nonchalance, “ma ci è ancora permesso sognare”.

Oggi trascorro regolarmente del tempo nella strada in cui vivevano i miei nonni, prendendo lezioni di ceramica al Rania’s Studio, l’unico negozio di ceramica palestinese in città, e assistendo a spettacoli teatrali, film, musical e mostre d’arte al Khashabi Theater, l’unico teatro palestinese indipendente della città. Ma tra la gioia di rimanere in questa terra e l’orgoglio di una nuova comunità palestinese ad Haifa, che conserva tutta la nostra diversità e bellezza, il mio cuore soffre ancora ogni volta che ricordo che i miei nonni furono costretti a fuggire da questo quartiere sotto il fuoco, insieme a migliaia di altri palestinesi che si arrampicavano sulle navi, con le forze sioniste che uccidevano chi cercava di fuggire. Nel momento in cui sono stati portati in mare, la loro identità è cambiata per sempre: da palestinesi con una vita sicura nella loro casa, a rifugiati che hanno perso tutto.

Non più rinunce

Il ritorno dei miei nonni in patria dopo la fuga da Haifa non è stato un “vissero felici e contenti”. Sì, erano felici di essere vivi, ma rimanere vivi, privati della propria identità e dignità, non è sufficiente per essere felici. Il ritorno ha portato con sé un dolore al cuore che è durato tutta la vita, disturbi da stress post-traumatico e pesanti silenzi, nonostante i sorrisi calorosi sui volti dei miei nonni, e ha trasmesso un trauma generazionale a tutti i loro discendenti.

Quasi 20 anni dopo la Nakba, i miei nonni divennero finalmente cittadini del Paese che aveva usurpato la loro patria. Continuarono la loro vita in questa nuova realtà, evitando di parlare molto di ciò che era successo prima. Mio nonno divenne dirigente dell’YMCA di Tiberiade, sul Mar di Galilea, dove ho trascorso quasi tutti i fine settimana della mia infanzia. Mia nonna, un tempo ragazza di città, ha imparato a vivere nel villaggio agricolo di Tur’an. Coltivava la terra, immagazzinava i prodotti, preparava il pane, cucinava e svolgeva infinite faccende da sola. Ha cresciuto otto figli e aiutato mio nonno nel lavoro. Entrambi parlavano quasi correntemente l’ebraico e l’inglese e riuscivano a comunicare bene anche nelle altre lingue che imparavano interagendo con gli ospiti stranieri dell’YMCA.

Mia nonna aveva il giardino più bello, con fiori, ortaggi e frutti unici; le spose e gli sposi lo visitavano spesso il giorno del loro matrimonio per un servizio fotografico. Era un’erborista autodidatta che curava le persone con la medicina tradizionale araba, diventando rispettata come i medici del villaggio. Era anche una sarta, la migliore del villaggio, che confezionava persino abiti da sposa. Era una cuoca fenomenale che ha fatto conoscere al villaggio le cucine di Haifa e Gaza. La immagino ancora correre in giro per cercare di sfamare i suoi figli e nipoti, mentre loro si burlano del suo accento cittadino rispetto a quello del villaggio.

Sharifa era una creatura magica: sempre piacevole, intelligente nella vita, così compassionevole e premurosa. È diventata una figura genitoriale centrale dopo che la mia madre biologica, sua figlia Moneera, è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale che l’ha costretta a letto quando avevo solo 40 giorni. Mi considero fortunata e per sempre grata di essere stata accudita da una persona forte come lei. Ero affascinata dall’unicità della sua vita, e la sua personalità mi ha conquistata ancor prima di capirne il motivo. Quando sono cresciuta e ho capito la complessità della vita umana e le atrocità che mia nonna ha dovuto affrontare dal 1948 in poi, sono rimasta ancora più affascinata dal modo in cui ha scelto di perseverare in questo mondo.

Ho continuato a visitare mia nonna ogni giorno finché non ha iniziato a morire. Non potevo vederla costretta a letto: non era l’ultima immagine che volevo di lei. Era l’anima della casa, ronzante come un’ape, che cucinava diversi pasti contemporaneamente, ed è così che volevo ricordarla.

Avevo 15 anni l’ultima volta che l’ho vista, con il suo corpo morto steso su un tavolo mentre altre donne della famiglia lo lavavano per prepararlo alla sepoltura. Ricordo che mia madre le intrecciava i capelli mentre giaceva immobile. Dopo la sua morte mi sentii molto depressa, come se fosse morta anche una parte di me. Lo stesso sentiva chiaramente mio nonno, che morì un mese dopo.

Brené Brown scrive che la “rinuncia” a raccontare le proprie storie – cosa che può darci la sensazione di tradire noi stessi – deriva dalla convinzione che le nostre storie non siano importanti, o dalla mancanza di fiducia e di autostima su se, quando e dove condividerle. “L’unico modo per raggiungere l’altra parte della lotta è attraversarla”, scrive l’autrice.

Ho smesso di rinunciare, e con questa decisione sono arrivate le parole che state leggendo. Non permetterò alla narrazione israeliana di cancellare la nostra storia. Non guariremo da ciò che è accaduto ai nostri antenati durante la Nakba, né raggiungeremo l’altra parte della lotta, a meno che non la affrontiamo raccontandola, ricordandola e, soprattutto, correggendo la realtà.

Vera Sajrawi è redattrice e scrittrice presso +972 Magazine. In precedenza è stata produttrice televisiva, radiofonica e online presso la BBC e Al Jazeera. Si è laureata all’Università del Colorado a Boulder e all’Università di Al-Yarmouk. È una palestinese residente ad Haifa.

https://www.972mag.com/nakba-haifa-turan-wadi-saleeb/

Traduzione a cura di AssoPacePalestina

Non sempre AssoPacePalestina condivide gli articoli che pubblichiamo, ma pensiamo che opinioni anche diverse possano essere utili per capire.

.

0 commenti