di JEAN STERN

orientxxi.info, 15 GIUGNO 2022.

©

Adle Hassan e suo figlio Nidal possiedono un allevamento di polli alle porte di Qusrah, non lontano da Nablus, nei territori palestinesi occupati. Una mattina di maggio 2021, un centinaio di persone giunte da un insediamento vicino ha preso d’assalto il podere. “Ci hanno spruzzato del gas lacrimogeno e hanno spaccato tutto”, spiega l’anziano. “I coloni vogliono mandarci via per accaparrarsi la fattoria”. Gli Hassan hanno fatto denuncia alla polizia, ma non è successo nulla, né arresti né indagini. “La cosa mi ha quasi fatto impazzire”, ha detto Nidal. “Da allora vivo in un’ansia costante, ho continui flashback e passo brutte nottate con gli occhi fissi sui monitor delle telecamere di sorveglianza”.

Come definire la paura, il malessere e il dolore che l’occupazione della Cisgiordania provoca da 55 anni a questa parte? I palestinesi, soprattutto nelle aree rurali, vivono nella costante paura di un raid dell’esercito, un’irruzione dei coloni, un assalto alle case, un furto di capre o pecore oppure la distruzione dei loro ulivi: sono 12.306 quelli danneggiati o espiantati soltanto nel 2021 nei territori palestinesi occupati.

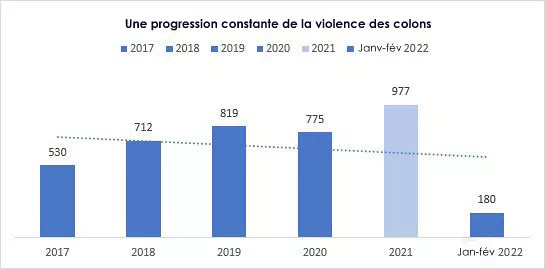

Tutti episodi che hanno generato ansia, tristezza, rabbia, disperazione, ma anche depressione. Decenni di atrocità commesse dai militari che si sono protratti negli ultimi anni con un costante aumento della violenza esercitata contro i civili palestinesi da parte dei coloni, che commettono atti di intimidazione quotidiani in molte aree, a sud della regione di Hebron e a nord della valle del Giordano, che vanno dalla bordata di insulti all’attacco notturno alle case isolate. Se a Gerusalemme i coloni hanno gridato per l’ennesima volta “Morte agli arabi!” davanti alle telecamere il 29 maggio 2022, l’estrema violenza contro i palestinesi in Cisgiordania resta nell’ombra, sebbene sia ampiamente documentata dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), che ha registrato 977 atti di violenza nel 2021, vale a dire quasi tre al giorno. È risaputo, ma si finge di non saperlo. Ovviamente, la brutalità che gli uomini e le donne palestinesi subiscono nell’indifferenza della comunità internazionale finisce per avere ripercussioni sul morale, oltre che sulla loro salute mentale.

UNA VIOLENZA SISTEMICA

Abboud Al-Sharif è il coordinatore sul campo per Première Urgence International (PUI)1 a Nablus. È un bell’uomo sulla quarantina, pacato ed equilibrato. Il suo lavoro richiede di mantenere la calma. Quasi ogni giorno gli viene raccontato un “incidente”, come li definiscono l’OCHA e le Ong con un’astuta cautela semantica. Lì, c’è stato l’assalto a un allevamento di polli e le sue costose strutture sono state completamente distrutte. Da un’altra parte, c’è un accampamento beduino raso al suolo, un uliveto sradicato o dei campi saccheggiati. Puoi anche ricorrere al dizionario, ma finisci per dire sempre le stesse cose. “Ogni attacco è violento”, spiega, “qualunque sia il contesto, se viene compiuto dall’esercito israeliano o dai coloni. L’occupazione è un sistema, di conseguenza anche la violenza dei coloni è sistemica. E il governo israeliano ha gioco facile quando dice: non siamo noi, si tratta di «singoli individui».

«L’IDEA DELLA CATASTROFE NELLA VITA SOCIALE»

Fa freddo questa mattina di primavera 2022 nell’ufficio del PUI a Nablus, che si trova a sud di questa città incastonata tra i monti Ebal e Garizim, un’oasi nel cuore della vallata che si è a poco a poco ampliata sulle montagne, regolare al suo interno e vertiginosa alle pendici. Una città di 170.000 abitanti con una fama da ribelle, nonostante la sua specialità siano i dolci, tra cui il famoso kanafeh2 che si può assaggiare caldo a qualsiasi ora. Abboub Al-Sharif ha la riservatezza della gente di qui, ma anche la sua determinazione:

| Stiamo cercando di distinguere le cose che ci sembrano normali da quelle che non lo sono. Riscontriamo traumi evidenti, patologie specifiche legate all’occupazione, che hanno ripercussioni sull’equilibrio personale di ogni individuo. La violenza dei coloni è in aumento e non si tratta più soltanto di proteggere case o campi, la cosa ben va oltre, ora è necessario prendersi cura delle persone, affrontare le patologie che lei affliggono. |

Per un attimo smette di parlare. Un suo collaboratore accende delle sigarette che fumiamo un po’ in silenzio in un ufficio gelido. “I palestinesi hanno incluso l’idea della catastrofe nella loro vita sociale, e la durata dell’occupazione produce un gran senso di solitudine”.

Persone, donne, uomini, bambini, giovanissimi o molto anziani, stanno soffrendo in Palestina perché l’occupazione e l’ingiustizia che subiscono li fa diventare matti, come diciamo comunemente, non senza motivo. Medici del Mondo (MdM)3 e PUI hanno scelto di occuparsi del problema, una cosa abbastanza nuova.

La Palestina è bella in primavera nella zona di Nablus. Campagne coltivate nello stile tipico della Toscana, strade che costeggiano i pendii, paesi che si estendono dalle cavità dei corsi d’acqua fino ai crinali delle colline. A volte, al bivio di una strada, da una parte troviamo il Mar Morto immerso nella nebbia, dall’altra il Mediterraneo dalle acque cristalline, i grattacieli in riva al mare di Tel Aviv e Netanya. C’è un altro mondo, a pochi chilometri di distanza in linea d’aria.

Ma se ci si avvicina ai villaggi palestinesi, si notano soprattutto molte postazioni militari, una torre di guardia, qualche caserma, dei soldati che puntano le armi contro le auto. E poi ci sono le colonie, circondate dal filo spinato, il più delle volte situate sulle alture. Oggi alcune sono diventate vere e proprie città e contano diverse migliaia di abitanti, con supermercati, scuole, centri ricreativi ed edifici religiosi. Le più vecchie risalgono agli anni ‘70, mentre altre, più recenti, si sono impiantate all’inizio degli anni 2000, spesso rioccupando postazioni militari abbandonate. Ci sono solo poche case, dove vivono alcune decine di famiglie. Li chiamano “avamposti” installati inizialmente senza il consenso delle autorità israeliane, che li lasciano in pace e gli forniscono i servizi pubblici di base di cui solitamente i palestinesi che vivono lì non possono beneficiare. Dal momento che godono di una benevola impunità, questi coloni rappresentano il maggior pericolo per i palestinesi, perché hanno giurato di cacciarli via tutti, e lo fanno platealmente.

I coloni si lasciano andare a una violenza sempre più sfrenata e sempre più abietta. Perché farsi tanti scrupoli quando, dal 2005, il 91% delle indagini sulle violenze perpetrate dai coloni contro i palestinesi è stato archiviato, secondo l’Ong israeliana Yesh Din? Gli avamposti servono proprio a questo: far sentire costantemente la minaccia. Spetta ai palestinesi affrontare il terrore che possono provocare i raid dei coloni. In pochi giorni, nei pressi di Nablus, mi hanno raccontato decine di episodi, che solo a sentirli si rischia di impazzire. Siamo nel 2022, nell’“unica democrazia del Medioriente” lodata da Emmanuel Macron e anche da tanti altri, in Francia come altrove.

«HANNO DISTRUTTO TUTTO IN CASA MIA»

Il signor Wael, 62 anni, ha gli occhi pieni di un’enorme stanchezza, è terrorizzato. Questo pomeriggio, nel soggiorno di casa sua, accanto a lui ci sono sua moglie, uno dei suoi figli, dei rappresentanti, una coppia di psicologi palestinesi, i dipendenti di PUI e di MdM ed io, e possiamo offrirgli solo tutta la nostra comprensione. La sua casa si trova su una collina non lontano da Burqa, un villaggio palestinese di circa 5.000 abitanti tra Nablus e Ramallah. Nella parte bassa, c’è una piccola valle con un pozzo. Una trentina di palestinesi coltivano ortaggi, insalate e verdure, grazie all’acqua di quel pozzo. Questa non è l’attività principale per la maggior parte di loro, ci sono anche insegnanti o ingegneri. Ma i coloni – lì nei paraggi ci sono tre insediamenti (il più vicino si trova a meno di 300 metri) e otto “avamposti” – hanno deciso all’improvviso che quel pozzo artesiano era in realtà un bagno rituale millenario, un mikveh4, pretendendo di usarlo per un disegno messianico.

Quindi, in nome di Dio, ogni venerdì, a partire da novembre 2021, decine di coloni hanno commesso aggressioni ai danni dei contadini. L’esercito, intervenuto a mala pena, ha finito per aggredire i palestinesi con lacrimogeni e proiettili di gomma o, nel caso, anche veri. Le parole che urlano i coloni spesso ubriachi sono dure, razziste. I contadini che ho incontrato hanno cercato di protestare. Ma purtroppo non si fanno illusioni. “Sicuramente rappresenta un passo avanti”, dice uno, mentre un altro aggiunge: “Un soldato israeliano mi ha detto: ‘Non è colpa mia, sono gli ordini di Dio’”. E un terzo conclude: “Qui c’è un’aria pesante per tutti, ora anch’io ho paura quando mi trovo da solo. Quindi, è ovvio che ci faccia piacere ricevere un supporto psicologico”.

La casa del signor Wael non è né bella, né grande. È un edificio modesto e obsoleto con un tetto piano, e tutt’intorno un caos di attrezzi, macchine agricole abbandonate, pneumatici usati, tutte cose che i contadini di tutto il mondo conservano “per ogni eventualità”. I suoi quattro figli adulti non vivono più sotto lo stesso tetto.

Il 17 dicembre 2021, nel cuore della notte, alle tre del mattino “ero a casa mia, tranquillo, con mia moglie”, racconta. “Stava piovendo quella notte quando ho sentito bussare forte alla porta. Ho guardato, c’erano almeno una ventina di persone. Dicevano di essere soldati. Ho aperto perché quando bussano i soldati bisogna sempre aprire la porta. E così che sono entrati in casa, mi hanno spruzzato del gas lacrimogeno, mi hanno picchiato, hanno gettato a terra mia moglie e hanno distrutto tutto”. Le foto che suo figlio ha fatto girare testimoniano la violenza della devastazione, sconcertante se si pensa a una casa rurale. Divani, materassi, tavoli, TV, microonde, nulla è sfuggito al piccolo branco di coloni. “Sono stati molto violenti, non avevano alcun motivo per prendersela con me, volevano la mia casa, volevano spaventarmi, farmi andare via. Sono organizzati, addestrati, la polizia sa benissimo chi sono, dalle telecamere nelle colonie lo sanno benissimo chi sono”. Diversi insediamenti, per lo più avamposti, si trovano a poche centinaia di metri da casa sua.

Eppure, quando l’ho incontrato, quattro mesi dopo, non c’era alcun’indagine in corso, né alcun arresto da parte della polizia israeliana. Nel paese della sorveglianza digitale, che ha venduto Pegasus al mondo intero dopo averlo testato nei territori occupati e nella città di Gaza, gli aggressori dei palestinesi non hanno nulla da temere.

L’uomo ha riportato quattro costole rotte, lesioni interne e danni agli occhi. “Ho ancora problemi fisici, non riesco a salire le scale, non riesco a dormire, ogni rumore mi spaventa. Non avrei mai pensato che potesse succedermi una cosa del genere, ed è difficile dimenticarlo”.

“Da quel momento ho smesso di lavorare”, aggiunge la moglie. “Ogni notte mi torna in mente quello è successo”.

«VERBALIZZARE LE COSE CI FA STARE MEGLIO»

Per loro è come se qualcosa si fosse spezzato. PUI e MdM hanno cercato di aiutarli. PUI ha messo in sicurezza la casa, ha installato delle inferriate, li ha aiutati a riparare i danni, sostituire i mobili e gli elettrodomestici. MdM ha fornito un supporto psicologico alle vittime della violenza dei coloni. “Per noi è importante parlare”, ha detto il signor Wael. “Parlare ci aiuta, verbalizzare le cose ci fa stare meglio. Se non parlassimo, se non vedessimo gente, per noi sarebbe molto peggio. Non abbiamo commesso alcun reato, facciamo parte della società, dobbiamo prenderci cura di noi”.

Ogni settimana, due psicologi palestinesi di MdM, un uomo e una donna, vengono a far visita al signor e alla signora Wael, incontrandoli separatamente. “Abbiamo bisogno di questo supporto psicologico, perché siamo sempre più isolati, la gente ha paura di venirci a trovare”, dice la moglie, che sembra affrontare le avversità meglio di suo marito. “Ma soprattutto bisogna far sapere quello che sta succedendo in Palestina. I coloni hanno stravolto le nostre vite, hanno ferito mio marito, ma per noi è fuori discussione andare via”.

Perché seppure i palestinesi, dopo decenni di umiliazioni o di prigione per molti di loro, non hanno perso la forza di resistere, spesso sono distrutti dentro. La verbalizzazione dei loro traumi rompe il mortifero faccia a faccia con i coloni, senza per questo poterlo impedire. Parlare delle loro sofferenze permette alle vittime di violenza dei coloni di sentirsi meno soli, maledetti da questa terra che amano e che fanno tanta fatica a difendere.

A Burqa, PUI e MdM hanno registrato decine d’incidenti tra ottobre 2021 e marzo 2022. Otto vedono coinvolti i coloni, quattro l’esercito israeliano. Colpi d’arma da fuoco, ferite, danni alla proprietà, insulti e intimidazioni, sono incidenti di varia natura, ma rischiano di diventare sempre più gravi. “La situazione è peggiorata dalla fine dello scorso anno, anche se le molestie dei coloni non sono affatto una novità”, sospira Nizav Shadi, un rappresentante comunale. Qui, sempre da ottobre a marzo, il personale di MdM e PUI ha visitato 80 persone, 39 uomini, 24 donne e 17 bambini, 9 ragazze e 8 ragazzi. Tredici di loro hanno ricevuto il sostegno della PUI – per consentire, come nel caso del signor Wael, di mettere in sicurezza le case – mentre 16 hanno potuto ricevere assistenza psicologica dal personale, interamente palestinese, di MdM.

«LA GENTE PENSA CHE NON CI SIA FUTURO»

I rappresentanti palestinesi vedono di buon occhio l’azione di MdM e PUI. Hani Adel, 67 anni, è il sindaco di Qusrah, un altro villaggio di 5.000 abitanti non lontano da Aqraba, al centro di una ricca regione agricola specializzata in agricoltura biologica. Intorno, le colonie sono dappertutto. Migdalin in particolare, che è nata come avamposto illegale, ha visto sua popolazione crescere notevolmente negli ultimi dieci anni, ma ci sono anche molti altri piccoli insediamenti dove si stanno sistemando coloni determinati a mandar via i palestinesi dalla regione. “Ho passato 12 anni in carcere senza sapere il perché”, spiega il sindaco. “Viviamo una costante umiliazione a Qusrah, come ovunque in Palestina. La gente ha l’impressione che non sia possibile condurre una vita normale, che qui non ci sia futuro. Io non ne ho bisogno, ma capisco che per le persone sia necessario un supporto psicologico”.

Un altro uomo di 34 anni, che abita non lontano dal paese, aggiunge: “Come faccio a spiegare la paura ai miei figli?”. Vive al confine delle zone B e C , dove ci sono 22 case che hanno ricevuto un ordine di demolizione, così come una moschea. “Molte volte ho paura. Lo ammetto, il trauma c’è, continuo a vedere mio padre, i vicini che vengono arrestati. L’aiuto psicologico è utile per imparare a contenere le nostre ansie davanti ai bambini”. Quando la situazione si fa troppo tesa e i checkpoint bloccano tutte le vie d’accesso, porta via moglie e figli per proteggerli dall’angoscia che lo tormenta.

Rashed Marra, 55 anni, vive a Yahum, un piccolo villaggio ai confini della zona C. “Gli israeliani ci hanno confiscato l’80% delle nostre terre, e poiché non abbiamo il diritto di costruire, la gente se ne va via”, racconta. Sono rimaste solo 6 famiglie.

| Da due anni i coloni sono diventati sempre più arroganti. Pensano che tutto gli sia concesso. All’inizio per i bambini è stata difficile, avevano paura di tutto, anche in un piccolo villaggio come questo non si poteva uscire da soli. Non ho paura per me, ho paura per gli altri. A volte ho come l’impressione di aver perduto il controllo della mia vita”, racconta. |

Rashed ci dice di nuovo che non ha bisogno del supporto psicologico, ma mi racconta dello stato d’ansia che prova, delle notti insonni, della sua tristezza se i figli dovessero andar via. In una città vicina, nel Golfo, in Australia. “Anche i pacifisti israeliani a volte ci dicono di andare da qualche altra parte. Ma per me questa non è una scelta”, conclude Rashed.

“L’OCCUPAZIONE HA CREATO UN’IMPASSE MENTALE”

Con Hala Abweh, 36 anni, e Dawoud Abu Qutheleh, 44 anni, due assistenti sociali e psicologi palestinesi di MdM e il loro autista Ossama, andiamo a far visita a una famiglia beduina nel villaggio di Ibzeq. Il loro accampamento – quattro tende, qualche gallina, delle capre – è stato preso regolarmente di mira dai coloni e dall’esercito, e demolito 3 volte negli ultimi mesi, il 28 dicembre 2021, il 7 e il 14 gennaio 2022. Nel 2021, l’esercito ha confiscato un trattore e dei serbatoi d’acqua. Ora il campo è ridotto a poche tende, senz’acqua né elettricità.

Gli psicologi viaggiano sempre in tre con un autista, perché le strade sono impervie in questi angoli remoti della Palestina settentrionale, dove l’esercito e i coloni li costringono a fare complicate deviazioni. “Diamo risposte alle emergenze”, spiega Dawoud, “ma siccome le demolizioni dei campi beduini sono sistematiche, la difficoltà è adattare le nostre risposte al ripetersi delle situazioni. La salute mentale è spesso l’ultima preoccupazione dei beduini di fronte all’esercito e ai coloni, ma hanno bisogno di parlare, di condividere, di sentirsi meno isolati”. Jennifer Higgins, responsabile advocacy per MdM, è un’irlandese dal carattere forte, che si è formata sulla storia coloniale del suo paese. Ci spiega che: “la violenza fa parte della ‘routine quotidiana’ di molti palestinesi. L’occupazione ha creato un’impasse mentale. Non siamo qui per avallarlo, ma per valutare i bisogni e il disagio della popolazione”.

La coppia che incontriamo ha 9 figli. Hala prende da parte Aida, la moglie; Dawoud suo marito, Adel. Per questi colloqui sono previste diverse sedute d’ascolto che rispondono tanto ai protocolli prestabiliti quanto all’istinto. Osservo il paesaggio circostante, e cerco invano di capire perché l’esercito israeliano abbia bisogno di addestrarsi nella bella vallata sottostante e di sfollare i beduini. “Qui la vita è difficile. Ci ha segnato molto il fatto di perdere tutto, di vedere i soldati, le jeep, i bulldozer, è stata molto dura. I nostri figli stanno crescendo in questo contesto e non sanno cosa sia una vita normale”, sospira Adel. Durante questi colloqui, Dawoud cerca di tirar fuori i loro traumi, la loro rabbia, ma anche la loro paura. “Per gli uomini di questa zona è difficile esprimere le proprie emozioni”, dice Dawoud, “anche se è una cosa normale. Diciamo ai ragazzi e agli uomini di non piangere, anche se è normale”.

“Per me è molto importante esprimere le mie emozioni”, dice Aida. “Sono molto felice di vedere Hala, non viene solo a fare qualche foto, torna e mi sostiene per tutto il tempo”.

“Quando parlo con lei, mi sento responsabile, devo prendermi cura di lei, capire i suoi bisogni”, aggiunge Hala. “È come un’amicizia, ma non è soltanto questo. È un rapporto di fiducia che ha una dimensione psicologica, dal momento che siamo un’organizzazione di medici. Ma abbiamo il vantaggio della costanza, di prenderci il tempo di venire fin qui. Da gennaio siamo venuti ogni due o tre settimane”.

Angoscia, senso di sconfitta, perdita del sonno, pensieri negativi, emicrania. Nel corso dei mesi e attraverso questi colloqui con uomini e donne palestinesi vittime della violenza dei coloni, i team di psicologi stanno affinando le loro diagnosi e le loro metodologie. Questo non porterà di certo la pace in Palestina, ma almeno darà voce alla violenza quotidiana che l’ignoranza ha reso indicibile. Prima di fare questo lavoro, mi dice Dawoud Abu Qutheleh,: “avevo sentito parlare della violenza dei coloni, ma non ne conoscevo l’entità”. Se le sue esperienze maturate sul campo possono aiutare a far conoscere questa violenza ignorata al di fuori dalla Palestina, questo sarà già un bel sollievo per i palestinesi.

0 commenti