di Hugh Lovatt,

Policy Brief del Consiglio Europeo per le Relazioni Estere, 9 dicembre 2020.

INDICE

- Sommario

- Introduzione

- Il “Giorno della Marmotta” dell’Unione Europea

- Le radici della paralisi strategica europea

- La svolta di Israele verso controllo e ingiustizia perenni

- Instabilità crescente

- Raccomandazioni

- La vita comincia dopo Oslo

- L’autore

- Ringraziamenti

SOMMARIO

- La politica europea quest’anno ha visto alcune vittorie significative riguardo a Israele e Palestina, aiutando a bloccare al piano di “pace” di Donald Trump e a impedire l’annessione de jure dei territori palestinesi.

- Ma l’Europa non riesce ad affrontare in maniera sostanziale il peggioramento della situazione sul terreno, che racchiude in sé i germi per instabilità future e minaccia gli interessi europei.

- Il processo di Oslo si è esaurito ed una soluzione a due stati veramente attuabile diventa sempre meno possibile.

- Invece di concentrarsi strettamente sul processo di pace di Oslo, l’UE dovrebbe promuovere un nuovo modello di pacificazione basato sull’uguaglianza e sulla fine dell’occupazione.

- L’assenza di una soluzione a due stati comporterà l’obbligo per Israele di assicurare uguali diritti per i Palestinesi in un unico stato democratico. L’EU dovrebbe anche impedire il processo di insediamento di Israele e spingere i Palestinesi verso un rinnovamento politico come prerequisiti per una futura risoluzione del conflitto.

INTRODUZIONE

Quest’anno ha visto un paio di rare vittorie per la politica europea riguardo a Israele e Palestina. Prima di tutto, gli stati europei hanno aiutato a respingere la visione dell’amministrazione USA di una risoluzione del conflitto israelo-palestinese attraverso la formalizzazione di uno stato palestinese in stile Bantustan. L’Europa ha anche aiutato a mobilitare l’opposizione internazionale contro i progetti di Israele di annettere formalmente territori della Cisgiordania. Entrambe le minacce sono arretrate, per il momento, in gran parte grazie all’Unione Europea. Questi sono stati risultati importanti, ma non fanno una grande differenza sul terreno, dove continua ad affermarsi la realtà di un solo stato con occupazione a tempo indeterminato e diritti disuguali, assumendo i tratti caratteristici di un nuovo apartheid.

Questo continuo peggioramento è la premessa per un conflitto sempre più intenso sul terreno, ponendo sfide sempre più impegnative all’UE per la sua stretta vicinanza e i suoi rapporti con Israele. Mentre la normalizzazione crescente delle relazioni tra Israele e il mondo arabo dimostra che la questione palestinese non rappresenta più la principale spaccatura nel Medio Oriente, ciò non mette la parola fine al conflitto israelo-palestinese. Se si lascerà che la situazione si deteriori, ciò continuerà a danneggiare gli interessi europei, agendo come serbatoio di instabilità, radicalizzazione e violenza (sia localmente che nelle immediate vicinanze). Un conflitto irrisolto continuerà solo a vanificare le prospettive europee di irrobustire i rapporti sia con Israele che con la Palestina, e rappresenterà un fallimento dell’ordine internazionale basato sulla legalità.

Per far fronte a questa tendenza negativa occorre ora un modello “post-Oslo” che metta al centro la fine dell’occupazione e l’uguaglianza dei diritti, Questo non significa smettere di sostenere una soluzione a due stati. Ma l’Europa deve chiarire che, se Israele continua ad impedire una soluzione a due stati, dovrà allora assicurare uguali diritti in un unico stato democratico. In entrambi i casi, i leader europei dovranno chiarire che la situazione attuale di apartheid sempre più grave non può restare l’unica opzione. Dovrebbero anzi impegnarsi maggiormente ad usare bastoni e carote per evitare che questo sia il caso.

I decisori politici europei, in realtà, hanno gli strumenti per creare una nuova visione, orientata al futuro, che possa stimolare una trasformazione positiva di entrambe le parti e che aiuti a condurre ad una risoluzione del conflitto. Il dibattito di quest’estate sulle conseguenze dell’annessione da parte di Israele di territori della Cisgiordania costituisce una traccia importante per guidare le loro riflessioni. Ciò che manca, come spesso succede, è la volontà politica di virare verso una nuova rotta.

Un mal-interpretato desiderio di non pregiudicare ciò che rimane del processo di pace ha visto l’UE perdere diverse occasioni per raggiungere una soluzione a due stati attraverso misure concrete atte a promuovere la liberazione dall’occupazione e la sovranità palestinese. In pratica, invece, l’Europa ha impegnato completamente il proprio peso politico sulla difesa del piano provvisorio stabilito dagli accordi di Oslo del 1993, che invece avrebbe dovuto fungere soltanto da trampolino di lancio verso un accordo politico.

Il sostegno da parte dell’UE all’accordo di Oslo poteva essere giustificato se avesse comunque sostenuto un progresso verso una svolta diplomatica, o se almeno avesse impedito il deterioramento della situazione sul terreno. Nella realtà, non ha portato né alla pace né alla gestione del conflitto. Invece, il crollo del processo ha prodotto il risultato opposto, favorendo la più grande minaccia alla soluzione a due stati: gli insediamenti di Israele sul territorio palestinese, in violazione del diritto internazionale. Il peso dell’occupazione a tempo indeterminato ha portato, intanto, ad un sistema politico palestinese malfunzionante e fragile che è chiaramente in crisi. Entrambe le tendenze potrebbero portare a futuri conflitti.

I decisori politici europei, in quanto ideatori della soluzione a due stati, vorrebbero disperatamente riacquistare slancio diplomatico. Per l’amministrazione Trump, la risposta è stata quella di appoggiare le disuguaglianze e l’occupazione indeterminata. L’Europa deve intraprendere l’approccio opposto, rivolgendo la propria visione verso l’uguaglianza e la fine dell’occupazione come condizioni fondamentali per una risoluzione giusta del conflitto. Per farlo, l’UE dovrà cambiare alla base i propri rapporti con Israele e con l’Autorità Palestinese (AP). La strategia europea è diventata stantia e rigida; infonderle nuova vita non è soltanto un prerequisito essenziale per andare avanti ma è anche decisamente possibile.

IL “GIORNO DELLA MARMOTTA” DELL’UE

Proprio come nel film “Il giorno della marmotta”, i diplomatici europei si trovano bloccati in un circuito chiuso. Per molti decenni, hanno seguito una routine imparata a memoria: ogni volta che gli sviluppi sul campo peggioravano e provocavano periodici allarmi nelle capitali degli stati membri, questi ultimi tornavano a difendere la loro visione di una soluzione a due stati. Pur riuscendo talvolta a disinnescare alcune crisi, i governi europei non sono riusciti a modificare l’andamento generale del conflitto. Gli Europei finiscono quindi per ripetere gli stessi interventi ogni volta che c’è una riacutizzazione del conflitto a livello diplomatico o di sicurezza, partendo ogni volta da una condizione progressivamente peggiore.

La prima metà del 2020 ha visto ancora una volta il ripetersi di questo scenario. L’UE ha ottenuto vittorie importanti nel difendere l’idea di una soluzione a due stati contro tentativi concertati di boicottarla da parte dei governi di USA e di Israele. E per farlo ha superato le divisioni interne. La dimostrazione di unità dell’UE, anche se a volte traballante e superficiale, ha aiutato ad organizzare il rigetto internazionale della visione “Pace e Prosperità” di Donald Trump riguardo al conflitto israelo-palestinese. Svelato nel gennaio del 2020, il piano sovvertiva i parametri concordati a livello internazionale per una soluzione a due stati, e al loro posto proponeva uno “stato palestinese minore” atrofico e disconnesso, in sostanza, un’entità auto-governata ma sottoposta ancora all’occupazione israeliana e priva, tra le altre cose, di sovranità e controllo sui propri confini.

L’UE ha avuto poi un ruolo importante nell’opporsi ai piani di Israele di annettere formalmente il 30 per cento della Cisgiordania. Nonostante le perenni divisioni tra gli stati membri, i diplomatici europei sono stati capaci di chiamare a raccolta l’opposizione internazionale e mobilitare i meccanismi diplomatici europei. Ci sono stati, tra l’altro, ripetuti avvertimenti in cui si diceva che “passi verso l’annessione, se implementati, avranno conseguenze,” un raro caso di pugno duro da parte dell’UE.

Ogni volta, le iniziative europee erano capeggiate da stati membri con idee affini (spesso guidate dalla Francia) e dal Servizio Europeo per l’Azione Esterna (SEAE). Comunque, consultazioni interne prolungate hanno aiutato a coinvolgere gradualmente la Germania e la maggior parte degli altri membri –con l’eccezione principale dell’Ungheria– riducendo il dissenso interno e permettendo all’UE di mostrare in pubblico un fronte relativamente unito. Più concretamente, gli stati membri hanno dato al SEAE di il compito preparare un “documento interno di opzioni” che elencasse possibili reazioni concrete da parte dell’UE.

All’inizio di quest’anno, consultazioni preliminari tra gli stati membri hanno illustrato come l’UE potrebbe intensificare la propria “politica di differenziazione“, escludendo gli insediamenti israeliani dai rapporti bilaterali con Israele. È stata anche suggerita la possibilità di misure restrittive, come riconsiderare i finanziamenti che Israele riceve tramite lo Strumento Europeo di Vicinato, sospendere l’Accordo di Associazione UE-Israele, e rivedere gli accordi commerciali e l’accesso di Israele a programmi comunitari come Erasmus e Horizon Europa. Questa intenzione strategica è stata confermata a giugno dal ministro francese per gli affari esteri, Jean-Yves Le Drian.

Le preoccupazioni della maggior parte dei governi europei sono state accompagnate da un crescente attivismo nei parlamenti nazionali, cosa che rappresenta una novità. Lo stesso mese, più di 1000 parlamentari hanno chiesto ai propri governi di prendere provvedimenti se Israele avesse messo in atto le proprie minacce. Iniziative separate di parlamentari belgi, britannici, olandesi e francesi hanno chiesto l’applicazione di sanzioni.

Alla fine, ad agosto, Israele ha deciso di rinviare l’annessione formale per dedicarsi alla normalizzazione dei rapporti con gli Emirati Arabi Uniti. Non è da sottovalutare comunque l’impatto degli avvertimenti da parte dei leader europei che l’annessione de jure avrebbe avuto delle conseguenze sulle relazioni bilaterali con Israele, e le indicazioni che sarebbero andati fino in fondo in un modo o nell’altro. Questi avvertimenti sono stati argomento di varie speculazioni dei media e dei diplomatici in Israele, e il governo israeliano evidentemente ne ha tenuto conto nelle proprie valutazioni.

Questi sono stati interventi europei importanti ma, ancora una volta, non hanno cambiato sostanzialmente le dinamiche del conflitto. Mentre il governo israeliano ha accettato di sospendere temporaneamente qualunque mossa verso l’annessione de jure, l’annessione de facto –attraverso l’espansione degli insediamenti nei territori palestinesi occupati (TPO)– procede come prima. Invece di sfruttare lo slancio per respingere con maggiore vigore l’attività di insediamento, l’UE ha rapidamente chiuso la faccenda, ristabilendo i rapporti precedenti con Israele una volta eliminata l’ipotesi di annessione formale.

Infatti i funzionari europei stanno ancora una volta sostenendo il Processo di Pace in Medio Oriente (PPMO). Nel farlo, stanno imponendo il peso maggiore sui Palestinesi, chiedendo loro di riprendere i negoziati, proprio mentre parlano di voler intensificare la cooperazione bilaterale con Israele, inclusa la possibilità di convocare il Consiglio di Associazione UE-Israele per la prima volta dal 2012. Durante questo periodo, il lavoro dell’UE per stilare una lista delle possibili reazioni all’annessione si è interrotto, nonostante l’annessione formale sia stata sospesa solo temporaneamente.

Il problema di fondo è che l’UE sta cercando di portare indietro l’orologio ad un illusorio status quo precedente. Ma questo approccio è strutturalmente insostenibile e problematico tanto quanto la situazione che ha cercato di evitare. Facendo questo, l’UE ha perso il piccolo potere che si era costruita nella prima metà del 2020. Così, mentre combatteva strenuamente contro la prospettiva dell’annessione formale, ha dimostrato di poter convivere con l’annessione di fatto, che è ancora in corso. Con questo atteggiamento, l’UE mostra di tollerare la realtà sul terreno, che consiste in una disuguaglianza di diritti sempre più profonda e in un’occupazione a tempo indeterminato, nonostante la propria opposizione alla formalizzazione di questa situazione come proposto dal piano di Trump.

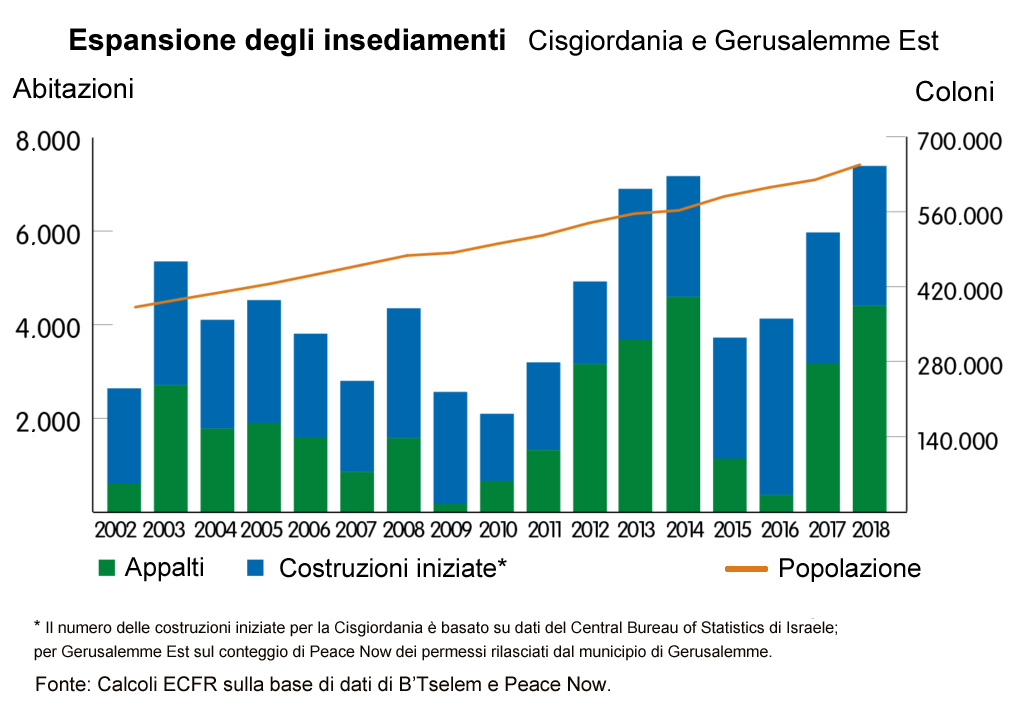

Dopo l’accordo di normalizzazione di Israele con gli EAU, c’è stata un’impennata nelle attività di insediamento. Le autorità di Israele hanno aumentato da allora di almeno 6.205 le nuove unità abitative, quasi tutte in aree che Israele dovrebbe sgomberare nel contesto di una soluzione a due stati. Secondo Peace Now, un’organizzazione israeliana contraria all’occupazione, queste approvazioni fanno del 2020 l’anno in cui è stato approvato in assoluto il maggior numero di unità nei progetti di insediamento dal 2012, quando il gruppo ha cominciato a tenerne traccia. Questo va di pari passo con il proseguire delle demolizioni di proprietà ed abitazioni palestinesi, incluse quelle costruite con i finanziamenti di UE e stati membri.

Di certo l’UE sta affrontando una lunga lista di sfide in politica estera, molte di esse nel Medio Oriente. Data la natura difficilmente gestibile del conflitto israelo-palestinese e il limitato spazio di azione per la politica estera, è comprensibile che l’UE non possa dedicare il totale delle proprie risorse a questa sola questione. C’è anche un bisogno pragmatico di mantenere un rapporto funzionale con Israele nel contesto di instabilità che attraversa il Medio Oriente. Ma mentre il personaggio di Bill Murray usa ogni scappatoia per perfezionare le sue reazioni (ed infine fuggire), ci sono pochi segnali che l’UE stia imparando o si stia adattando alle circostanze.

Proprio perché hanno tempo e capitale politico limitati, gli Europei dovrebbero assicurarsi che i loro investimenti siano utilizzati nella maniera più efficace possibile, spingendo verso una trasformazione positiva del conflitto piuttosto che cercando di sostenere una strategia sostanzialmente debole. Nel lungo termine, un ripensamento strategico sarebbe quindi l’unico modo per portare avanti gli interessi europei, non solo in termini di una pace sostenibile tra Israeliani e Palestinesi, ma anche come catalizzatore per una maggiore stabilità alle porte dell’Europa e per rapporti bilaterali più redditizi.

LE RADICI DELLA PARALISI STRATEGICA EUROPEA

Al cuore del vicolo cieco nella strategia dell’Europa c’è l’ostinato focalizzarsi sul Processo di Pace in Medio Oriente (PPMO) delineato ad Oslo. Dopo 27 anni, il PPMO è crollato, senza aver sostanzialmente portato né alla pace né alla gestione del conflitto. Come questo autore ha descritto insieme a Omar Dajani nel rapporto del luglio 2017 (“Ripensare Oslo: Come l’Europa può promuovere il processo di pace in Israele e Palestina”), la situazione è principalmente una conseguenza del fatto che il PPMO aveva messo da parte le leggi internazionali e non conteneva alcun meccanismo che obbligasse a negoziazioni bilaterali. Questo ha dato ad Israele potere di veto sulle aspirazioni dei Palestinesi.

Mentre Oslo ha congelato la situazione politica a quella che era nel 1993, lasciando l’indipendenza palestinese appesa ad un eventuale accordo negoziato, ha fallito nel porre freno alle iniziative di Israele o almeno nel congelare la situazione sul terreno. Al contrario, ha sostanzialmente fornito ad Israele la copertura diplomatica per rafforzare la sua presa sulla Cisgiordania (compresa Gerusalemme Est) mostrando un’apparente volontà di discutere con i Palestinesi mentre intensifica le attività di insediamento ed espropriazione (mediante continue demolizioni di abitazioni, confische di terre, e restrizioni all’accesso), fino ad arrivare al trasferimento forzato. Questo andamento ha portato ad uno stallo dei negoziatiti, ha rosicchiato parti del territorio di cui ci sarebbe stato bisogno per una soluzione a due stati, ed ha consolidato al suo posto la realtà di uno stato unico.

Alla fine, il PPMO resta vivo e vegeto, come un intricato sistema per mantenere l’occupazione che ha fornito ad Israele un efficace sistema di controllo sui Palestinesi ed ha sostenuto gran parte del carico finanziario, politico e di sicurezza che altrimenti avrebbe gravato sulle spalle di Israele. Tutto questo si fonda su tre elementi: un presunto processo di pace che ha fornito una copertura al massimalismo di Israele, le cui pretese politiche e territoriali sono cresciute da un negoziato all’altro; un sistema politico palestinese, inclusa l’Autorità Palestinese, che è stato cooptato nell’amministrare l’occupazione; ed un ambiente internazionale che lo ha permesso.

Attraverso la promozione diplomatica e il finanziamento generoso dell’AP, l’Europa ha di fatto accettato il modello di mantenimento dell’occupazione di Oslo ed evitato i duri confronti che sarebbero stati necessari per contrastare efficacemente la realtà attuale. Mentre il modello creato da Oslo era stato pensato solo come una struttura temporanea, della durata di cinque anni, per portare ad un accordo di pace finale, è diventato esso stesso il punto di arrivo. Lungo questo percorso, l’UE è arrivata a vedere la proposta di Oslo di un governo autonomo palestinese sovrastato dal controllo generale di Israele come la migliore alternativa ad una soluzione negoziata.

Il desiderio di operare strettamente entro i limiti del processo di Oslo –che mette da parte il diritto internazionale e rinvia il riconoscimento di uno Stato Palestinese al risultato dei negoziati– ha dato all’UE e ai governi europei scarsa voglia di intraprendere iniziative finalizzate ad assicurare la sovranità palestinese. Parlano invece della necessità di sostenere i tentativi di costruzione di uno stato, in attesa di un accordo negoziato con Israele.

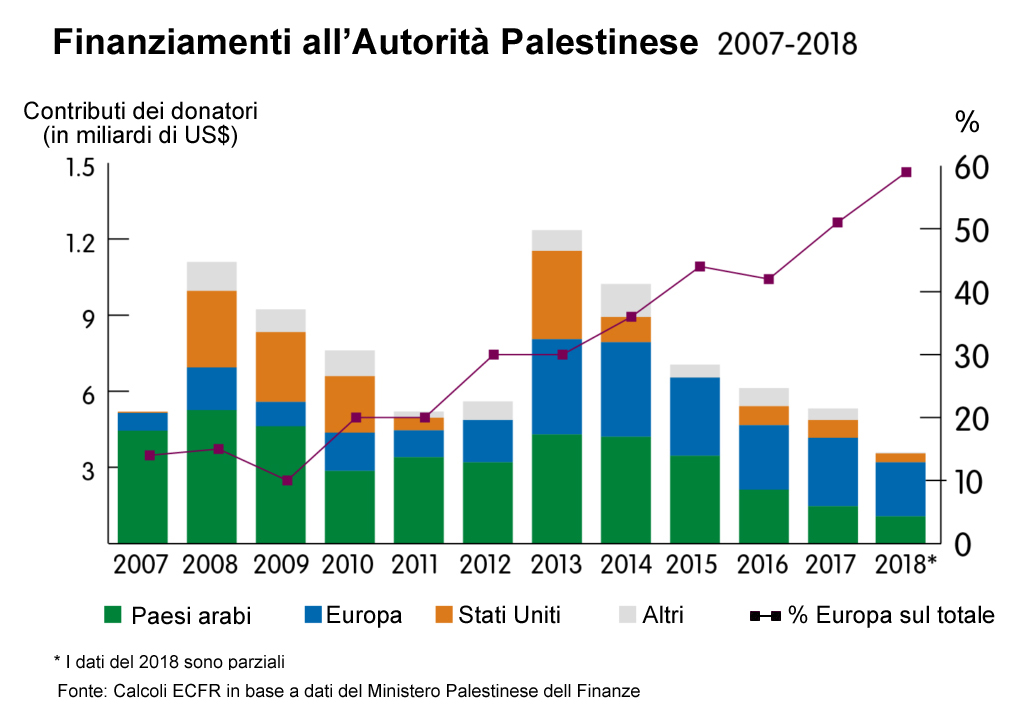

Nel dare la priorità all’autogoverno piuttosto che all’auto-determinazione, l’UE non è riuscita a sfruttare al meglio uno dei suoi pochi effettivi successi, che consiste nell’avere investito molto per rendere le istituzioni palestinesi pronte alla nascita di uno Stato. Questo era stato riconosciuto fin dal 2011 dall’alta rappresentante Catherine Ashton, dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale. Ma, ad eccezione della Svezia, gli stati membri rifiutano fermamente di fare l’ultimo passo riconoscendo formalmente uno Stato Palestinese, spesso nella convinzione che questo comprometterebbe il risultato dei negoziati. Da allora, il peso della continua occupazione e il mancato controllo sulle proprie risorse ha indebolito i fragili passi avanti verso la costruzione di uno Stato Palestinese ed ha sperperato gli investimenti europei, inclusi i più di due miliardi di dollari di finanziamento dell’AP dal 2007 a oggi. Grazie a questo supporto, l’UE ha di fatto dato all’AP la responsabilità di amministrare uno stato, tra cui l’organizzazione dei servizi per i Palestinesi e della sicurezza per gli Israeliani, senza però i vantaggi, come il riconoscimento politico e la sovranità sul territorio.

Il dominio di Fatah ed Hamas, i due attori principali in Palestina dal punto di vista politico e della sicurezza, ha finito per gestire l’occupazione al posto di Israele. In Cisgiordania, questo ha portato all’emergere di una collaborazione stretta sulla sicurezza tra l’AP, controllata da Fatah, e Israele, ciò che ha di fatto impedito qualunque vera mobilitazione popolare contro l’occupazione. Da parte sua, Hamas ha concluso ripetuti accordi di cessate il fuoco che permettono un limitato allentamento delle restrizioni di Israele sulla Striscia di Gaza in cambio di una sorveglianza sui gruppi locali di Palestinesi. Ci sono state, ovviamente, tensioni occasionali (in particolare a Gaza), ma in confronto ai decenni passati, queste sembrano più che altro eccezioni alla norma. Intanto, entrambi i gruppi hanno sfruttato il potere e il clientelismo che accompagna l’autogoverno, ciò che li ha resi partecipi del sistema di mantenimento dell’occupazione e ha fornito loro sia denaro che legittimazione.

Rovinoso per le aspirazioni palestinesi, il processo di Oslo ha permesso all’UE di professare il proprio impegno per i diritti palestinesi, anche se approfondiva i suoi rapporti con Israele e i suoi insediamenti. Questi rapporti si sono sviluppati negli ultimi decenni nonostante le preoccupazioni degli Europei per le politiche di Israele nei TPO. L’UE ha, quindi, attivamente indebolito alla base la nascita di uno Stato Palestinese proteggendo gli insediamenti israeliani dalle responsabilità internazionali e dalle leggi stesse dell’UE, inclusa l’applicazione piena del requisito di differenziazione, racchiuso nella Risoluzione 2334 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

È stato fatto qualche progresso importante per escludere i TPO dagli accordi bilaterali EU-Israele. Tuttavia funzionari europei eletti o nominati spesso giustificano erroneamente la loro inazione dicendo che è dovuta al desiderio di non compromettere le prospettive di un negoziato e di preservare il ruolo che l’Europa sente di avere come mediatore neutrale che viene ascoltato da Israele. Questo non tiene conto del fatto che non c’è nessun negoziato di pace di cui parlare, e che Israele ha da tempo imparato a non prendere in considerazione le preoccupazioni europee, trattandole come parole prive di significato.

Anche se cercano di salvare i loro principali obiettivi politici malgrado la sempre meno probabile soluzione a due stati, gli Europei sono stati battuti da Israele e dall’amministrazione Trump (sia nel Congresso che nelle assemblee degli Stati). L’amministrazione Trump e Israele si sono coalizzati per difendere l’impresa degli insediamenti e per cambiare lo stato delle cose sul terreno, puntando a precludere una soluzione a due stati in linea con i parametri internazionali. Ci sono riusciti mediante un insieme di intimidazioni diplomatiche, compromessi, modifiche all’ordine pubblico, minacce economiche all’UE, ai suoi stati membri ed alle aziende private, oltre a sanzioni contro funzionari del Tribunale Penale Internazionale, che sta conducendo un’indagine preliminare sulla situazione in Palestina.

Sicuramente, la costruzione del consenso europeo tra i 27 membri, sempre più faticoso e fragile, complica la sua strategia, con alcuni stati membri orientali, come l’Ungheria, che propendono più per un supporto alle politiche di Israele e dell’amministrazione Trump. Ma sottolineare le difficoltà nella costruzione del consenso interno distrae l’attenzione dal problema più difficile: l’adesione irremovibile e acritica all’architettura diplomatica nella quale sono stati inquadrati i tentativi internazionali di pace a partire dal 1993.

Quando l’UE è riuscita a schierarsi in maniera unitaria, come ha in gran parte fatto opponendosi al progetto di Trump e all’annessione formale, lo ha fatto soprattutto per difendere una parvenza di processo di pace che la maggior parte dei suoi membri ancora sostengono. Ma, visto che il modello generale è completamente sfasciato, questi relativi successi non fanno altro che rafforzare l’ingiusta realtà di un’occupazione prolungata.

LA SVOLTA DI ISRAELE VERSO CONTROLLO E INGIUSTIZIA PERENNI

A partire dall’inizio dell’occupazione, nel 1967, Israele ha progressivamente sviluppato un regime di doppia legalità a favore degli Israeliani e dei coloni israeliani e a detrimento dei Palestinesi, contribuendo a mantenere le due popolazioni separate e in condizioni di disuguaglianza. Essendo stati negati ai Palestinesi i diritti loro spettanti in quanto cittadini di un proprio Stato sovrano, i Palestinesi che abitano in Cisgiordania, a Gerusalemme est e a Gaza si vedono negati persino quegli stessi diritti civili e politici di cui godono invece gli Israeliani che abitano in Cisgiordania. A differenza dei loro vicini coloni, più di cinque milioni di Palestinesi che vivono sotto il controllo israeliano non hanno diritto di voto alle elezioni israeliane. Con ciò, è loro negata la facoltà di incidere su quel sistema che ne governa il destino e che, sempre più costantemente, legifera sul loro territorio. Dall’altro canto e sebbene meno gravemente, i cittadini palestinesi di Israele hanno di fronte una combinazione di discriminazione formale e informale, quella sancita nel 2018 dalla Legge di Israele come Stato-nazione del popolo ebraico.

Prima ancora, dunque, che si delineasse il recente spettro dell’annessione formale, tali pratiche hanno avuto l’effetto combinato di consolidare ciò che l’Unione europea chiama “la realtà di un unico Stato con diritti inuguali, occupazione permanente e conflitto”. Detto più semplicemente, Israele ha realizzato una situazione di eclatante violazione dei diritti umani e di discriminazione istituzionalizzata, ossia un odierno regime di apartheid.

Quando si tratta della questione palestinese, gli Israeliani si muovono in un ambiente internazionale, regionale e locale di tutto conforto: è quello, infatti, che ha relegato la de-occupazione in fondo alla lista delle priorità. Ben lontano dall’affrontare il prezzo di un’occupazione permanente, a livello regionale la situazione si è evoluta largamente a favore di Israele, grazie al suo peso militare e tecnologico e al consolidarsi dei suoi legami con gli Stati arabi.

A livello internazionale, e indipendentemente da chi sieda alla Casa Bianca, Israele può contare su una scena politica statunitense costantemente amichevole. Anche l’Europa ha mostrato profonda riluttanza a limitare i propri legami con Israele e con le sue colonie a causa del trattamento riservato ai Palestinesi. Sia gli Stati Uniti che i paesi europei hanno spesso evitato che fossero applicati a Israele i meccanismi relativi alla responsabilità internazionale. A livello locale, gli Israeliani, compresi quelli che vivono in Cisgiordania, godono di condizioni di sicurezza relativamente buone anche grazie al lavoro delle forze di sicurezza dell’Autorità Palestinese. Inoltre, una rete di infrastrutture separate e un intricato sistema di permessi per i Palestinesi dei Territori Palestinesi Occupati sottrae alla vista e alla mente dei comuni Israeliani l’esistenza stessa dei Palestinesi e i meccanismi quotidiani di apartheid.

Tutto ciò induce un senso di sostenibilità e distensione, alterando l’analisi dei costi e dei benefici per molti Israeliani, che sono giunti a ritenere l’occupazione permanente come il minore dei mali eliminando così la priorità del conflitto. Di conseguenza, il ‘campo della pace’ favorevole alla soluzione a due Stati si è ridotto, e conta ormai – secondo un sondaggio dell’agosto 2018 – solo un 39% di Ebrei israeliani favorevoli a un accordo a due Stati, ossia la più bassa percentuale in due decenni. Attualmente, gli unici partiti che includono le tradizionali posizioni a due Stati nei propri programmi elettorali sono la Lista Unita, a prevalenza araba, e il piccolo e progressista Meretz: insieme, detengono 18 dei 120 seggi della Knesset.

Invece di interrogarsi su quale sia il miglior modo per porre fine a cinquant’anni di occupazione, la discussione pubblica israeliana verte su come gestire al meglio i Palestinesi per evitare la minaccia demografica che la soluzione di un unico Stato comporterebbe. Come afferma Yehuda Shaul, co-fondatore dell’organizzazione per i diritti umani Breaking the Silence, sono due le scuole di pensiero relative a come Israele dovrebbe realizzare ciò [1]. Nessuna di esse sostiene una soluzione a due Stati basata su parametri internazionali. Si tratta piuttosto di posizioni che appoggiano entrambe il progetto di colonizzazione e il controllo militare permanente sui Palestinesi, ritenendo che segregazione e autogoverno palestinese siano la chiave per evitare il rischio di uno Stato bi-nazionale. Prese insieme, riflettono l’opinione pubblica e politica israeliana maggioritaria.

La prima di queste posizioni – il ‘campo del controllo’ – sostiene il vigente modello dl controllo della sicurezza a tempo indeterminato e l’annessione de facto, mirante al mantenimento di una certa ambiguità relativamente allo status della Cisgiordania nel contesto di una continua crescita delle colonie. Tra i suoi sostenitori figurano generalmente esponenti di destra della vecchia scuola, come il primo ministro Binyamin Netanyahu, e membri degli apparati di sicurezza (fra cui ufficiali dell’esercito e funzionari dei servizi segreti). Ultimamente si sono aggiunti a costoro politici di centro-sinistra, tra cui il primo ministro alternativo Benny Gantz, il capo dell’opposizione Yair Lapid e l’ormai defunto Partito Laburista – che sostengono la separazione politica e fisica delle popolazioni israeliana e palestinese nei Territori Palestinesi Occupati contestualmente al mantenimento del controllo militare complessivo sui Territori.

Ciò contrasta con la visione avanzata dalla seconda posizione, il ‘campo della sovranità’, che supporta azioni concrete volte ad applicare la sovranità israeliana mediante l’annessione de jure di tutta la Cisgiordania o di una sua parte. Fra quanti aderiscono a questa fazione – fra cui il presidente Reuven Rivlin – vi sono alcuni che sostengono una visione minoritaria, disposta a garantire ai Palestinesi di Cisgiordania la cittadinanza israeliana e i diritti civili, ma non i diritti collettivi nazionali (sul destino dei Palestinesi di Gaza, Rivlin non si esprime). Ma la maggioranza, rappresentata da una più giovane generazione di politici di destra – come Naftali Bennett, dirigente dell’alleanza politica di destra Yamina – non offre ai Palestinesi nient’altro che un autogoverno permanente posto sotto il controllo israeliano.

Il ‘campo del controllo’ ha dominato la politica d’Israele nei confronti dei Palestinesi per più di cinquant’anni. Ma tenendo conto del progressivo spostarsi a destra di tale politica e del fatto che l’insediamento delle colonie conduce alla riduzione della dimensione territoriale di uno Stato palestinese, diventerà sempre più arduo mantenere il suo approccio preferito – fondato sull’evasività strategica, volta a evitare ogni azione concertata sia in direzione dell’annessione de jure che della de-occupazione. Dato che l’eventuale successore di Netanyahu a capo della destra e (molto probabilmente) quale primo ministro verrà dalle file del ‘campo della sovranità’, sarà questa la tendenza a prevalere nel prossimo futuro.

Gli Israeliani di destra del ‘campo della sovranità’ (così come i funzionari dell’amministrazione Trump) hanno accolto favorevolmente questo momento di massima forza israeliana e di storica debolezza palestinese, ritenendolo un’opportunità per gettare finalmente alle ortiche la questione palestinese e affermare la sovranità di Israele sulla Cisgiordania. In ciò, li hanno aiutati gli accordi di normalizzazione con gli Stati arabi, attualmente più interessati a costituire un fronte comune contro l’Iran e contro la Turchia che non ai diritti dei Palestinesi.

Gli appartenenti al ‘campo del controllo’, più propensi invece a dar peso al rischio demografico comportato dall’istituzione di un unico Stato, optano per la soluzione di riconfigurare il modello di occupazione israeliano sulla base degli elementi fisici e politici creati di fatto dalla costruzione delle colonie israeliane. Invece di sostenere un significativo ritiro territoriale da parte di Israele, al momento stanno esercitando pressioni sui Palestinesi affinché rinuncino ai parametri stabiliti per la soluzione a due Stati a favore della realtà imposta da Israele.

La portata di tale impresa di colonizzazione e il predominio che essa esercita nella politica israeliana sono tali che una futura de-occupazione comporta per i dirigenti israeliani costi politici crescenti. Per molto tempo è stato questo l’esplicito intento del movimento dei coloni e dei suoi sostenitori, lungo il succedersi di diversi governi, i quali hanno cercato di creare Israeliani “fatti sul terreno”, così da affossare ogni ritiro da territori della Cisgiordania. Come spiega Daniel Seidemann, uno dei massimi esperti di conflitto e geopolitica della Gerusalemme contemporanea: «Se Israele ha la volontà e la capacità di ricollocare 180 mila coloni, la soluzione dei due Stati vive. Altrimenti, essa è morta». A giudicare dalle attuali tendenze della politica e dell’opinione pubblica, la prospettiva non pare buona.

I capi dei coloni e i funzionari governativi sono impegnati a promuovere nuovi progetti per infrastrutture che consentano di portare la popolazione dei coloni a un milione di persone. Parallelamente, a quanto riferito, il governo israeliano avrebbe stanziato 5,9 milioni di dollari destinati al ministero per gli Affari degli Insediamenti per mappare le costruzioni palestinesi ‘illegali’ nell’area C della Cisgiordania – ciò che costituisce il primo passo verso un’ulteriore tornata di demolizioni e privazioni della proprietà privata. Al contempo, in più occasioni la Knesset ha esteso alla Cisgiordania la propria giurisdizione legale interna, mentre le autorità di pianificazione continuano a elucubrare piani, a lungo cullati, di colonie da realizzare in aree geograficamente sensibili, dentro e attorno a Gerusalemme Est. Intraprendere tali misure significherebbe separare Gerusalemme Est dal suo entroterra cisgiordano e renderebbe sempre meno fattibile la soluzione a due Stati. La pressione internazionale ha rallentato questo processo, ma in autunno le autorità israeliane hanno portato avanti pratiche di insediamento nelle zone chiave di Har Homa E, Givat Hamatos e Silwan.

INSTABILITÀ CRESCENTE

Finora il sistema di mantenimento dell’occupazione istituito dal processo di pace ha permesso agli Israeliani (e alla comunità internazionale) di evitare qualsiasi serio dibattito sulla realtà del regime di apartheid istituito nei Territori Palestinesi Occupati. Ma non è il momento di un compiacimento israeliano – e internazionale – circa la sostenibilità di una presa sempre più stretta di Israele sul territorio palestinese. Le colonne portanti di questo sistema iniziano infatti a cedere sotto il peso di un’occupazione permanente. Questa situazione potrebbe avere costi elevati, anche per gli interessi europei. Se l’elezione di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti contribuirà a creare la percezione di sostenibilità di questa situazione, essa non servirà però a mitigare l’instabilità prossima ventura.

Oltre a impedire qualunque processo di pace significativo tra Israeliani e Palestinesi, la direzione attualmente intrapresa minaccia direttamente la sopravvivenza di Israele come democrazia. Mentre il percorso verso la parità di diritti in due Stati affonda sempre più, gli Ebrei israeliani – equivalenti ai Palestinesi quanto a popolazione, e con la crescita demografica a favore dei secondi – si troveranno a scegliere tra il futuro di Israele come stato democratico o come Stato a maggioranza ebraica.

La maggior parte degli interlocutori ebrei israeliani ritiene che non cederanno mai volontariamente il controllo in seno a un unico Stato. Come osserva un veterano attivista per la pace, già diplomatico israeliano: «Se realizzare due Stati non è più possibile, a Israele non resta altra soluzione che l’apartheid» [2]. Questa conclusione è ripresa da un importante avvocato israeliano per i diritti umani, Michael Sfard. In un recente studio, egli avverte con tono minaccioso che la continua e strisciante annessione legale, per non dire di quella ufficiale, potrebbe rafforzare l’argomento «che quello dell’apartheid è un crimine commesso non esclusivamente in Cisgiordania. Che il regime israeliano è nella sua interezza un regime di apartheid. Che Israele è uno Stato di apartheid».

Se gli Europei intendono mantenere una stretta collaborazione con Israele, non possono non essere seriamente preoccupati da questo percorso. Attualmente in Israele molti funzionari, commentatori e analisti politici esortano gli Europei ad andar oltre la questione palestinese e a concentrarsi sulle opportunità derivanti dal rafforzamento delle relazioni bilaterali e dalla normalizzazione regionale israeliana. Resta però la dura realtà del fatto che, con il tempo, l’aggravarsi della situazione di apartheid si rivelerà un ostacolo insormontabile alle relazioni EU-Israele, così come avvenuto con il Sudafrica.

Inoltre, vista la misura in cui i suoi rapporti bilaterali con Israele sono stati compromessi dall’aumentare delle colonie israeliane, e visti i suoi impegni di ampi finanziamenti ai Palestinesi, l’Unione Europea è troppo implicata nella trama dell’occupazione per poter guardare altrove. La persistente incapacità dell’UE di far sentire la propria volontà mette anche a repentaglio la sua ambizione di rivestire un maggior ruolo geopolitico sulla scena mondiale. A ciò si aggiunge il fatto che nell’opinione pubblica europea rimarrà una forte corrente, per entrambi gli schieramenti, la quale eserciterà pressioni sui governi perché agiscano.

Intanto, di fronte a tale peggioramento della situazione, è probabile che il movimento palestinese adotti una serie di tattiche e strategie meno accomodanti, visto che alcuni attivisti e capi oscillano tra una ripresa della mobilitazione popolare e la rivendicazione di uguaglianza dei diritti, mentre altri adottano un più nichilistico ritorno alla violenza. Questa scena già ingarbugliata sarà ulteriormente complicata da una serie di elementi fra cui le divisioni politiche interne (comprese quelle interne allo stesso Fatah), una transizione potenzialmente insidiosa della dirigenza dell’Autorità palestinese/OLP nell’era del dopo Mahmoud Abbas, l’intrinseca pericolosità del crollo al rallentatore di Gaza, il declinare degli aiuti di donatori internazionali e la bolla economica palestinese prossima a scoppiare.

In tale contesto, la concreta ipotesi di crescente instabilità e scontro metterà nuovamente a rischio gli interessi chiave europei, dato il ruolo trainante che il conflitto israelo-palestinese detiene nel promuovere instabilità, radicalizzazione e violenza nelle immediate vicinanze dell’Europa. L’incremento del numero di Palestinesi in fuga da Gaza verso l’Europa costituisce un ulteriore esempio di come il conflitto possa estendersi. Secondo un’inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz “solo nel 2018, quasi duemila e cinquecento abitanti di Gaza hanno presentato domanda di asilo politico in Belgio, assurgendo così a secondo gruppo richiedente asilo più numeroso dopo quello dei Siriani”.

Palestina in crisi

I diplomatici europei sono avvezzi alle previsioni di un’imminente crisi palestinese. Spesso tale allarme si è rivelato infondato. Tuttavia, come nella favola del ragazzino che grida «Al lupo, al lupo», il ripetersi di vari allarmi non significa che il peggio non accadrà mai.

Il duopolio di Fatah e Hamas nella politica palestinese ha vanificato l’emergere di qualsiasi alternativa significativa, politica o strategica, all’attuale dirigenza palestinese. Di conseguenza il movimento nazionale palestinese si trova al punto più basso della parabola dal 1982, anno della fuoriuscita dell’OLP da Beirut. È rimasto a galleggiare, incapace sia di rinnovarsi sia di identificare una via alternativa alla liberazione nazionale, visto il fallimento sia della violenza armata che della diplomazia internazionale.

Fino a ora, le regolari minacce di smantellare l’Autorità Palestinese da parte dei suoi dirigenti stanziati a Ramallah sono state in realtà solo una finta, dato il loro personale interesse al suo mantenimento. Ma l’esasperazione per l’assenza di vie diplomatiche praticabili o di una futura svolta strategica potrebbe vederli un giorno tener fede alle minacce. Potrebbero non avere altra scelta, dato il gran numero di Palestinesi che ritengono l’AP un impedimento alla liberazione nazionale e corrotti, incapaci e non rappresentativi i suoi capi.

Con l’acuirsi della crisi dell’Autorità palestinese, occasionalmente il malcontento popolare nei confronti dell’ordine politico costituito e del crescente autoritarismo è sfociato in proteste come quelle del giugno 2018 a Ramallah e quelle del marzo 2019 a Gaza. Queste per il momento, a causa dell’occupazione, non sono state all’altezza delle proteste di massa altrove succedutesi in Medio Oriente.

In Cisgiordania la cosa è dovuta soprattutto alle dinamiche generali create dalla cartolarizzazione del debito e dalle reti di clientelismo interne che hanno assicurato pubblico consenso alla dirigenza di Fatah, invecchiata e malmessa. I capi di Fatah dipendono profondamente dalle donazioni economiche internazionali, erogate tramite l’Autorità Palestinese. Da quando le divisioni palestinesi interne hanno portato alla violenza nel 2007, a Gaza si è analogamente consolidato Hamas, grazie alla forza delle armi e alle risorse finanziarie attinte, in parte, dai fondi internazionali di stabilizzazione. In cambio, Hamas e Fatah sono riusciti ad acquistare la calma per sé stessi e per Israele.

Tuttavia, l’assistenza dei donatori internazionali si sta progressivamente incrinando. Secondo i calcoli dell’autore, rispetto al 2013, quando raggiunsero l’apice, nel 2017 i finanziamenti internazionali all’AP erano diminuiti del 60% circa. Questa situazione si somma a difficoltà aggiuntive, quelle affrontate da molti Palestinesi a causa delle restrizioni per la Covid-19, della riduzione dei servizi nei campi profughi dovuta alla stretta di bilancio dell’UNRWA e della terribile situazione a Gaza, dove il peggioramento della crisi umanitaria e la recrudescenza della violenza con Israele sono impedite unicamente dalle iniezioni di denaro provenienti dal Qatar, che ammontano a 17 milioni di dollari al mese.

Oltre a tutto questo c’è poi il fatto che Israele (in violazione degli accordi di Oslo) trattiene circa 138 milioni di dollari annui dalle entrate fiscali dovute all’Autorità Palestinese, come ritorsione per il sostegno tributato da quest’ultima alle famiglie dei ‘martiri’ e dei prigionieri. Ciò ha incrementato il pregresso deficit di bilancio, che nel 2019 ammontava a 800 milioni di dollari (pari al 4,6% del PIL) malgrado i finanziamenti esterni. Un campanello di allarme suona anche per l’economia palestinese, che è caratterizzata da un aumento del debito pubblico e privato, e che dovrebbe contrarsi del 20,3% nel 2020.

Un potenziale crollo finanziario, unito all’occupazione e a una diffusa disaffezione popolare nei confronti delle élite politiche, avrebbe gravi conseguenze sulla sicurezza, dato il gran numero di armi nascoste e facilmente accessibili presenti sia in Cisgiordania che a Gaza. L’immagine più appropriata in un simile scenario sarebbe quella di una crisi del debito stile Grecia 2009, con l’aggiunta di un’occupazione militare. La rabbia popolare che il collasso economico della Palestina scatenerebbe si dirigerebbe in gran parte contro l’AP e gli alti funzionari, portando probabilmente ad accelerare un cambiamento sia nella dirigenza che nella strategia nazionale.

La stabilità della Palestina dipende quindi profondamente dagli aiuti esteri. Per questa ragione l’Europa attribuisce grande importanza al mantenimento dei livelli di finanziamento all’AP. Nonostante l’ingente posta in gioco, e dati i problemi finanziari della Palestina, l’Europa deve però assumersi una quota crescente di questi finanziamenti, che si aggiungono ai suoi ingenti impegni finanziari per gli aiuti umanitari, i progetti di sviluppo e l’UNRWA.

All’Autorità Palestinese potrebbero fornire una tregua temporanea i fondi di emergenza del Qatar (in aggiunta al sostegno qatariano a Gaza), la sua decisione di accettare ancora una volta le parziali entrate fiscali da Israele e rinnovati fondi provenienti da donatori statunitensi sotto la presidenza Biden. Ma alla lunga, in assenza di soluzioni politiche, queste scialuppe di salvataggio potrebbero rivelarsi insufficienti a salvare l’AP.

Sebbene tutti questi siano sintomi di tipo economico, le loro cause sono da imputare alla facoltà di Israele di vietare ogni iniziativa commerciale e di sviluppo, al restringersi degli orizzonti politici favorevoli all’indipendenza palestinese e alla riconquista del controllo sulle risorse naturali, al de-sviluppo di Gaza, dovuto in larga parte alle sanzioni imposte da Israele. I nuovi cicli di violenza nel Sahara occidentale e nel Nagorno-Karabakh dovrebbero fornire un ulteriore monito sulle conseguenze derivanti dal lasciar inasprire i conflitti quando mancano vie politiche praticabili per risolvere le principali rivendicazioni.

Linee di un nuovo paradigma

La disfunzionalità del cosiddetto processo di pace indica che è giunto il momento per gli Europei di adottare una nuova prospettiva, che riconosca e cerchi di mitigare i pericoli insiti nella situazione attuale. Se davvero gli Europei hanno a cuore sia la collaborazione con Israele, sia i diritti dei Palestinesi e se paventano il rischio di instabilità, questo è il momento di cambiare strada. Essi dovrebbero individuare –e seguire– le linee di un paradigma di pacificazione alternativo, che non sia centrato sul processo di Oslo.

Adottare un nuovo approccio non implica necessariamente l’abbandono del programma politico dell’UE di realizzare una soluzione a due Stati in linea con le posizioni internazionali, benché questa non sia chiaramente una prospettiva imminente. E sicuramente, fino a quando la soluzione a due Stati resta punto di riferimento anche per l’OLP, non sarà gioco facile fare una svolta verso la soluzione a un unico Stato. Ma di fronte al consolidamento israeliano della realtà di un unico Stato, davanti ai pubblici atteggiamenti di entrambe le parti, che tendono in direzioni opposte, e al mutamento di priorità politiche per gli Stati arabi l’UE deve almeno riconoscere la necessità di un adattamento della propria strategia.

Gli Europei devono guardare in faccia le cose e iniziare a fare pressione per l’uguaglianza dei Palestinesi, in linea con quanto prevede il diritto internazionale. Tale obiettivo implica che sia data priorità all’uguaglianza in termini di diritti civili e di azione politica. Questa posizione è l’essenza stessa di qualsiasi speranza di rilanciare un’eventuale soluzione a due Stati. E inoltre sarà molto utile a mutare positivamente le dinamiche sul campo, se si farà chiaro che è già troppo tardi per sostenere uno Stato palestinese vitale e sovrano. Una simile situazione richiederebbe alle due parti di elaborare il modo in cui convivere insieme da pari a pari preparando la soluzione di un unico Stato in grado di fornire stabilità e sicurezza significative a tutti.

A tal proposito, si ascoltino le voci palestinesi più giovani, come quella della ex consigliera dell’Ufficio del primo ministro palestinese Inès Abdel Razek, che spiega come, prevedendo parità di diritti e autodeterminazione per entrambi, Palestinesi e Israeliani, si possa dar luogo a un nuovo paradigma politico basato sul diritto internazionale: «Indipendentemente dal fatto che lo si ottenga attraverso un unico Stato o due Stati, un nuovo paradigma deve prima sfidare l’attuale realtà di uno Stato di colonialismo permanente e deve opporsi a ogni discriminazione etnica». Questa visione è ripresa da alcuni Ebrei israeliani, i quali avvertono che non può esistere una democrazia israeliana senza la de-occupazione e senza la fine dell’apartheid, sebbene costoro restino perlopiù confinati nella sinistra progressista e nel campo anti-occupazione.

Ovviamente, uno spostamento verso l’accettazione dell’uguaglianza quale base di futuri accordi non avverrà da un giorno all’altro. Dovrà affrontare significative resistenze locali e produrrà molteplici sfide. Questo vale anche per diversi attivisti palestinesi favorevoli a un unico Stato. Molti di loro sono profondamente riluttanti a impegnarsi con la politica sionista dominante, data la loro opposizione alla discriminazione intrinseca al sistema politico israeliano. Uno dei principali pensatori e attivisti così spiega: «Come posso parlare con qualcuno che mi nega la mia terra e i miei diritti fondamentali?». [3]

A sua volta, l’eventualità della rivendicazione dei diritti nazionali palestinesi e di uguaglianza di azione politica all’interno di un unico Stato insieme con la decolonizzazione (compresa la necessaria restituzione della terra o i risarcimenti per i Palestinesi sfrattati dalle proprie case nell’odierno Stato di Israele) incontra una notevole opposizione da parte di molti Ebrei israeliani, compresa quella parte del ‘campo della pace’ profondamente sionista e mobilitata per la realizzazione di due Stati. Conquistare anche una minoranza significativa di Israeliani è forse la sfida più grande che ha di fronte ogni strategia mirante all’uguaglianza. Come sostiene il noto attivista israeliano Yuli Novak, uno spostamento simile richiederebbe una «nuova identità politica ebraica [che] dovrà riconoscere i torti del passato senza esserne soggiogata».

La risposta europea a questa sfida non può essere quella di lasciar persistere l’eredità dell’amministrazione Trump. Questo significa che gli Europei dovranno evitare di distorcere il significato di ‘due Stati’ e dovranno opporsi alla manipolazione dei collegi elettorali delle popolazioni palestinesi per accogliere il massimalismo israeliano. Pur mettendo da parte la morale e il diritto internazionale, qualsiasi approccio fondato sulla disuguaglianza etnica e sull’occupazione permanente non potrà ottenere il sostegno dell’opinione pubblica palestinese, elemento cruciale per qualsiasi soluzione significativa e praticabile in linea con gli interessi e i valori europei.

RACCOMANDAZIONI

Dare la priorità ad eguali diritti come pietra miliare di una soluzione politica

L’Europa deve reclamare il suo ruolo storico di guida della politica internazionale per risolvere il conflitto israelo-palestinese mettendo l’accento sugli eguali diritti per entrambi i popoli, in linea con le leggi internazionali, e rigettando senza equivoci l’occupazione e l’apartheid a tempo indeterminato come risultato scontato.

Gli operatori politici europei possono ancora presentare una soluzione a due stati come il migliore strumento per raggiungere un duraturo accordo di pace e di eguaglianza per i Palestinesi e per gli Ebrei israeliani, specialmente quando si tratta di salvaguardare i loro rispettivi desideri di autodeterminazione. Nello stesso tempo, gli Europei devono anche dire chiaramente che, se Israele continua a bloccare una soluzione a due stati, allora il solo mezzo accettabile per assicurare uguali diritti sarà attraverso un singolo stato democratico. Anche se questa può non essere una soluzione che l’EU abbraccerà volontariamente nel breve termine, ciò esprimerà chiaramente che essa potrebbe essere spinta su questa posizione se Israele volgerà le spalle ai due stati.

In definitiva, una strategia europea centrata sull’uguaglianza e sulla fine dell’occupazione, piuttosto che fissarsi dogmaticamente sui negoziati e sullo schema di Oslo, è compatibile con entrambi i paradigmi, sia di uno o che di due stati. Ciò consentirà all’UE di continuare a lavorare nella direzione della sua visione a due stati, mentre cerca di fare uscire i Palestinesi dall’attuale realtà di apartheid, ponendo le basi per una futura svolta europea verso un solo stato, se necessario. Così facendo, l’Europa può aiutare a prospettare a Israele le conseguenze di una annessione strisciante e magari allargare l’elettorato israeliano che appoggia la fine dell’occupazione, oltre i suoi attuali ristretti confini della sinistra progressista.

Questo cambio strategico non rappresenterebbe una rottura politica, ma sarebbe nei fatti la logica evoluzione dei pronunciamenti propri dell’Europa da molti decenni. Questi includono le sue più recenti deliberazioni, che, alla luce della minaccia di una annessione de jure, hanno messo a fuoco argomenti precedentemente tabù, come la vera realtà dell’apartheid e l’alternativa dei due stati. Gli eventi del 2020 hanno già attivato un’iniziale spinta verso una prospettiva di eguali diritti come requisito basilare per una soluzione futura, indipendentemente da quale possa essere il definitivo risultato politico. Per esempio, alle Nazioni Unite, Belgio, Francia, Germania, Estonia e Polonia hanno emesso a febbraio 2020 una dichiarazione congiunta che sostiene “un processo politico in linea con la legge internazionale, che assicuri eguali diritti e che sia accettabile da entrambe le parti”.

Dati i continui veti tra gli stati membri nel Consiglio d’Europa, spetterà ai governi nazionali, individualmente o in quanto parte di gruppi affini, spingere per questo ri-orientamento. A tal fine i funzionari di alto livello dell’EEAS (il Servizio Europeo per l’Azione Esterna) hanno un importante ruolo da giocare nel guidare la discussione; tra questi, sono inclusi l’alto rappresentante, Joseph Borrell, e la rappresentante speciale dell’UE per il processo di pace in Medio Oriente, Susanna Terstal. Infatti, durante un’audizione della commissione affari esteri del Parlamento Europeo a luglio 2020, Terstal ha messo in chiaro le opzioni: “C’è solo un’alternativa (ai due stati), cioè un solo stato… dove due popoli vivono fianco a fianco con eguali diritti in pace e sicurezza”.

Questi sono importanti mattoni da costruzione per discussioni interne da tenersi a molteplici livelli – dentro le stesse capitali europee e per alimentare discussioni tra gli stati membri, includendo personaggi al livello di capi missione UE a Gerusalemme e nel formato “Small Groups” (Piccoli Gruppi) di recente creazione, che riunisce stati membri sotto gli auspici dell’EEAS con la prospettiva di ridurre le differenze politiche su questo argomento.

Riconfigurare le relazioni con Israele

Date le molte sfide alla sicurezza che il Medio Oriente si trova di fronte, L’UE e Israele hanno un interesse comune nel mantenere un dialogo buono e ravvicinato. Ma, se non controllato, l’attuale andamento di annessione strisciante condurrà le relazioni tra UE e Israele verso un pendio scivoloso. I funzionari europei devono essere franchi con i loro colleghi israeliani –e con la più ampia platea israeliana– riguardo alle inevitabili difficoltà che ciò porrà nel portare avanti più ampi interessi bilaterali e nel lavoro su altre questioni regionali. Anche se entrambe le parti vorrebbero che non fosse così, la questione palestinese continuerà a incombere all’orizzonte.

Gli Europei hanno una certa influenza su Israele. Ed essi devono dispiegare una giusta miscela di incentivi e disincentivi prima che sia troppo tardi. L’esperienza mostra che l’Europa può suscitare risposte positive da parte di Israele quando si tratta dell’accesso a partenariati europei, come quelli riguardanti il commercio, la ricerca e lo sviluppo, il finanziamento allo sviluppo, e altri campi. Questa capacità di deterrenza è stata anche dimostrata dalla risposta europea all’annessione formale, che si era diffusa nel dibattito politico israeliano. L’Europa dovrebbe ora cambiare il suo approccio per porre fine all’annessione de facto.

Per fare questo, i governi europei hanno bisogno di dimostrare meglio che il mantenimento e l’allargamento delle relazioni europee con Israele sono incompatibili con la sua negazione dei diritti dei Palestinesi. Un importante aspetto di ciò è che l’EEAS e la Commissione Europea riprendano il loro lavoro di definizione dei documenti interni riguardanti le opzioni europee –compresa una lista di possibili misure restrittive contro Israele– il che rappresenta un’importante risorsa per intensificare la deterrenza da parte dell’Europa. L’UE potrà ispirarsi alla risposta che aveva dato all’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 e al suo “Regime Globale delle Sanzioni riguardanti i Diritti Umani” adottato di recente, che prende di mira i responsabili di serie violazioni dei diritti umani.

Niente di ciò dovrebbe impedire all’Europa e ai suoi stati una immediata azione per approfondire e allargare la politica di differenziazione dell’Europa. Questo rappresenta una risorsa ancora poco utilizzata del potere normativo europeo e ha ripetutamente dimostrato di essere un utile strumento per intaccare il calcolo costi-benefici di Israele e spingere contro l’annessione. Per esempio, in parecchie occasioni, esso ha forzato i governi di Netanyahu ad aderire alle posizioni politiche dell’Europa, riconoscendo nel 1967 la Green Line e accettando di escludere entità e attività degli insediamenti israeliani dagli accordi bilaterali.

Ma la strategia di differenziazione dell’EU dovrebbe diventare più ambiziosa e inserire concrete misure per escludere i prodotti degli insediamenti israeliani e limitare accordi di affari tra privati. Nel fare questo dovrebbe cercare ispirazione dalle misure basate su leggi internazionali che furono adottate per respingere le richieste di sovranità del Sud Africa sulla Namibia tra il 1969 e il 1990.

Una maggiore capacità di deterrenza europea richiede inoltre che gli stati membri smettano di esonerare Israele e i suoi insediamenti dal rispetto delle leggi europee e dei meccanismi internazionali di responsabilità legale. Questo significa sostenere l’investigazione preliminare della Corte Penale Internazionale (CPI) e attivare il database delle Nazioni Unite sulle imprese che hanno rapporti con gli insediamenti israeliani.

I governi europei preferiscono parlare di incentivi positivi per modificare il comportamento di Israele. Ma in realtà Israele ha già ricevuto le carote più succose (in particolare, un accordo di associazione con l’EU che comporta benefici come tariffe doganali preferenziali e l’accesso al programma Horizon 2020 e ad altri programmi comunitari).

Nonostante i tentativi europei di trovare nuove carote, sembra che non ce ne siano di abbastanza attraenti, a meno che non si tratti di una adesione all’UE. Un esempio significativo fu l’offerta europea del dicembre 2013 di un Partenariato Speciale Privilegiato a Israele in cambio della fine dell’occupazione, offerta che comunque non trovò ascolto. Ma gli sforzi per individuare nuove offerte continuano. In un documento informale riservato che Ungheria e Croazia hanno condiviso con stati europei amici nell’ottobre 2020, ancora una volta si sosteneva una strategia con forti incentivi per facilitare una soluzione negoziata a due stati, e si suggeriva che ”la Commissione valuti l’esistente (sic) ed esplori nuove possibilità per approfondire la nostra cooperazione (con Israele) negli attuali settori o in altri nuovi”.

Se l’UE pone nuovi, attraenti incentivi sul tavolo, allora la lezione scaturita dalla firma dell’Accordo di Associazione del 1995 tra Europa e Israele, è che questi [incentivi] devono essere condizionati dalle mosse reali di Israele per la fine dell’occupazione e dalla totale esclusione delle entità e delle attività degli insediamenti israeliani. Oltre a ciò gli stati membri farebbero anche bene a sottolineare che il mantenimento da parte di Israele delle attuali profonde relazioni con l’Europa diventerà sempre più difficili da giustificare se quel paese continua a trincerarsi nella realtà di un solo stato con diseguali diritti. Borrell ha accennato a questo spiegando che le recenti “demolizioni (israeliane) e l’espansione (degli insediamenti) sono un forte impedimento” a tenere un nuovo incontro del Consiglio di Associazione.

Pressare i Palestinesi verso una riforma

Mentre il movimento nazionale palestinese discute opzioni strategiche alternative, i funzionari europei dovrebbero impegnarsi a contattare tutti gli attori politici –dalla leadership di Al Fatah/Autorità Palestinese fino ad Hamas– per sostenere gli sforzi di riunificazione interna e di riforma politica. Insieme a questo, essi devono ascoltare gli attivisti e i pensatori più giovani –la generazione dei “millenials” palestinesi– che rappresentano una crescente fonte di influenza per una leadership alternativa e per una positiva direzione strategica. Questo impegno si sta già realizzando da parte dei diplomatici europei a livello locale e dovrebbe essere aumentato. Ciò potrebbe includere un maggior sostegno per la società civile palestinese, mettendo al centro dell’attenzione i gruppi giovanili e gli organi di leadership nonviolenti. Tale approccio è importante per garantire che il processo si sviluppi in stretta consultazione con i Palestinesi, sia al livello di leadership politica che di società civile.

I politici europei devono fare in modo che si eviti una depoliticizzazione delle iniziative palestinesi – che è uno degli effetti del modello finanziario di Oslo. Come parte di questo, essi devono opporre resistenza alla crescente tendenza a reprimere e delegittimare l’attivismo non-violento palestinese che il governo di Israele e i suoi sostenitori hanno infangato con accuse di anti-semitismo e di terrorismo. Al cuore di ciò c’è il movimento BDS (Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni), che rappresenta un importante mezzo di mobilitazione della società civile a sostegno dei diritti palestinesi.

Un elemento particolarmente spinoso –ma importante– in ogni riaggiustamento europeo sarà la riforma degli aiuti economici. Man mano che le prospettive per il raggiungimento di una soluzione a due stati e di una sovranità palestinese si allontanano, i politici devono ripensare quale sia l’obiettivo del finanziamento europeo, per garantire che esso sia un investimento nella pace, e non nell’occupazione. Gli interlocutori europei devono dire chiaramente che il proseguimento degli aiuti europei all’Autorità Palestinese deve essere basato su una positiva politica di cambiamento. Invece di spingere Abbas verso un fallimentare processo di pace, l’EU dovrebbe dare priorità a misure per riformare la governance palestinese. Questo potrebbe includere il supporto a una positiva riforma del settore della sicurezza e della giustizia, e il rinvigorimento dei meccanismi di rappresentanza popolare che potrebbero favorire la creazione di più ampi spazi per fare emergere leadership politiche alternative.

Certamente l’EU deve fare la sua parte per sostenere simili cambiamenti – piuttosto che inibirli, come è stato troppo spesso il caso. L’accordo raggiunto da Fatah e Hamas a Istambul nel settembre 2020 in vista delle elezioni del Consiglio Legislativo Palestinese, della presidenza dell’Autorità Palestinese, e del Consiglio Nazionale Palestinese dell’OLP, era un segnale positivo – anche se è improbabile che risolva le lamentele di fondo verso i governanti. Ma questo processo si è esaurito. L’EU può aiutare a rinnovare il suo slancio, non solo offrendo l’assistenza tecnica di una missione di osservatori alle elezioni, ma anche creando l’atmosfera per una politica favorevole e inclusiva. Può fare questo revocando la sua politica di non-contatto con Hamas (pur continuando a condizionare il suo aiuto a precisi impegni della controparte), e impegnandosi in buona fede con ogni futuro governo che emerga da elezioni libere e aperte a tutti.

Allo stesso tempo, l’Europa non può rimandare in perpetuo una decisione sul futuro del suo finanziamento, in attesa del cambiamento palestinese. Se nessuno fa un passo avanti, l’EU dovrebbe cominciare a diminuire gradualmente il finanziamento di quelle voci di bilancio che servono soprattutto per mantenere l’occupazione israeliana –come il gonfiato settore sicurezza dell’Autorità Palestinese– e dovrebbe dare priorità al mantenimento della presenza politica, culturale ed economica palestinese sul territorio (includendovi le zone più vulnerabili per le attività degli insediamenti, come Gerusalemme Est e l’Area C della Cisgiordania).

L’UE come partner paritetico con gli USA

L’elezione di Biden ha spinto gli Europei a credere che le pessime scelte dell’amministrazione Trump possano essere rovesciate, e che la ripresa di un processo diplomatico più tradizionale possa essere in vista. C’è forse qualche verità in questo, sebbene Biden probabilmente manterrà alcune delle posizioni di Trump, come lasciare l’ambasciata USA a Gerusalemme. Ma, senza un più profondo ripensamento strategico, niente di ciò è probabile che modifichi fondamentalmente la direzione negativa sul terreno.

Gli Europei dovrebbero sempre sostenere una spinta di Biden verso la pace, se e quando avverrà. Ma essi dovrebbero farlo allo scopo di sostenere un cambiamento di più lungo termine del conflitto, aiutando a porre le basi per una pace duratura basata su uguaglianza legale, emancipazione politica e fine del governo militare, piuttosto che lavorare nella speranza di un’imminente svolta politica.

L’EU deve fare questo non restando ai margini e applaudendo entusiasta ai tentativi americani – come è stato per troppe volte il caso – ma come un reale partner per la pace che porta i suoi propri contributi al tavolo e pone richieste agli USA. A livello politico ciò significa patrocinare una struttura diplomatica basata sulla legge internazionale e su eguali diritti. Sul territorio significa mettere in atto reali disincentivi contro le attività degli insediamenti israeliani e lavorare per aiutare la ripresa economica interna della Palestina.

Pur non sentendosi legata alle posizioni USA, l’EU deve nondimeno lavorare per portare con sé la Casa Bianca di Biden sulla strada degli eguali diritti, basandosi sulla domanda dell’ex segretario di stato John Kerry, nel dicembre 2016, cioè come possa Israele conciliare l’occupazione permanente con i suoi ideali democratici. Nel frattempo, l’Europa dovrebbe spingere gli USA a bloccare le sue sanzioni sul TPI (Tribunale Penale Internazionale), consentendo un’azione internazionale più vasta contro le politiche degli insediamenti israeliani, e sostenere elezioni palestinesi libere e inclusive.

Impegnarsi con il mondo arabo, con attese realistiche

L’EU ha accolto favorevolmente il recente processo di normalizzazione tra Israele ed EAU (Emirati Arabi Uniti), Bahrain e Sudan. Bisogna riconoscere che il blocco arabo ha cercato di collegare questo processo al progresso verso l’accordo di pace israelo-palestinese. Ma in realtà sono le politiche e gli interessi bilaterali che hanno spronato queste relazioni, non l’interesse per l’autodeterminazione palestinese. Se non altro, tali accordi hanno consentito le posizioni più dure del governo israeliano, hanno danneggiato le aspirazioni palestinesi e azzoppato l’iniziativa di pace araba del 2002, che condizionava la normalizzazione arabo-israeliana a un accordo di pace israelo-palestinese. Gli Europei devono perciò essere realistici riguardo a ciò che questi sviluppi possono realizzare sul futuro palestinese.

Anche se la normalizzazione arabo-israeliana non condurrà ad una positiva modificazione del conflitto israelo-palestinese, essa dovrebbe tuttavia permettere una intensificazione del dialogo euro-arabo sulla questione. Gli Europei dovrebbero cercare soprattutto di mantenere gli stati del Golfo sulle loro precedenti posizioni, anche per quanto riguarda gli insediamenti israeliani e la politica europea di differenziazione (tra prodotti israeliani e prodotti degli insediamenti), che è ora una questione rilevante per gli stati che stanno rafforzando i loro legami con Israele, come gli Emirati Arabi e il Bahrain.

L’EU deve inoltre continuare ad impegnarsi con i suoi tradizionali interlocutori arabi: la Giordania, in quanto custode dei luoghi santi e in quanto paese arabo più vulnerabile in caso di instabilità in Cisgiordania; e l’Egitto, che è stato sempre coinvolto nella mediazione dei vari cessate il fuoco tra Israele e le fazioni palestinesi a Gaza, così come negli sforzi di riconciliazione intra-palestinesi. L’EU dovrebbe anche continuare a coordinarsi con il Qatar, che è probabilmente adesso il più importante finanziatore dei Palestinesi.

LA VITA COMINCIA DOPO OSLO

I diplomatici europei hanno una naturale predisposizione verso i negoziati riguardanti Israele e Palestina. Questo è un istinto positivo, basato sulla realistica valutazione che questa sia la sola strada per giungere alla piena risoluzione del conflitto. Che sia fatta con un solo stato o due, la pace può venire solo da un processo politico di inclusione. Ma più di 50 anni dopo l’inizio dell’occupazione israeliana, i decisori europei devono essere più onesti nella loro valutazione di come stanno le cose. Senza un cambiamento nei progetti israeliani e una riforma del corpo politico palestinese, non c’è numero di negoziati che possa porre fine al conflitto o far recedere la marea dell’instabilità.

Creare un genuino impulso per un accordo di pace durevole ed equo richiederà tempo e coraggio politico, a partire dai governi europei. In definitiva essi possono avere politiche forti sulla carta, ma questo significherà poco fino a che essi mostreranno una mancanza di volontà a portarle avanti, non solo in quanto finanziatori, ma come reali attori politici – un ruolo che essi troppo spesso hanno evitato. Gli Europei dovranno andare in questa direzione contro forti venti contrari internazionali, nel quadro di un paesaggio regionale in trasformazione, e in un momento in cui l’ordine basato sul diritto è sottoposto a forte pressione. Non sarà facile. Ma se essi si mostreranno incapaci di mettere in atto l’azione richiesta, ci saranno ancor meno motivi per credere che Israeliani e Palestinesi possano evitare un altro mezzo secolo di conflitto.

L’AUTORE

Hugh Lowattè un politico impegnato nel programma Medio Oriente e Nord Africa al Consiglio Europeo per le Relazioni Estere (ECFR). Da quando è entrato nel ECFR, Lowatt ha focalizzato il suo interesse sulla politica europea riguardante il processo di pace in Medio Oriente, la politica interna palestinese e la politica regionale di Israele. Lowatt ha co-diretto nel 2016 una iniziativa “track-2” per tracciare una aggiornata impostazione dei parametri di uno status definitivo, e ha lavorato per far avanzare il concetto di “differenziazione“ europea, come sancito nella risoluzione 2334 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

RINGRAZIAMENTI

L’Autore ringrazia i numerosi diplomatici, analisti, accademici e attivisti che sono stati così generosi con il loro tempo e il loro intuito negli ultimi anni. Uno speciale ringraziamento va al direttore del programma ECFR per il Medio Oriente e il Nord Africa, Julien Barnes-Dacey, per essere stato di appoggio e guida. Come sempre, le posizioni espresse in queste pagine, ed ogni errore od omissione, sono propri solo dell’autore.

—————————-

Note:

1 Discussione con l’autore, Cisgiordania, luglio 2019.

2 Discussione con l’autore, Tel Aviv, febbraio 2020.

3 Discussione con l’autore, Ramallah, febbraio 2020.

Il Consiglio Europeo per le Relazioni Estere (ECFR) non prende posizioni collettive. Le pubblicazioni ECFR rappresentano soltanto il punto di vista dei singoli autori .

https://ecfr.eu/the-end-of-oslo-a-new-european-strategy-on-israel-palestine/

Traduzione di Rosaria Brescia, Cristina Alziati, Simonetta Madussi – AssopacePalestina

Una lucida, esauriente, convincente analisi della situazione e di quello che si può – e deve – tentare per uscirne. Dovrebbe essere una lettura obbligata per i nostri politici, diplomatici, giornalisti.