di Shahad Abusalama

Al Jazeera, 25 maggio 2017

[Questo articolo è stato pubblicato quando il recente sciopero della fame dei prigionieri palestinesi non era ancora terminato.]

Circa 1500 prigionieri politici palestinesi hanno iniziato il loro 39° giorno di sciopero della fame nelle carceri israeliane. I prigionieri chiedono il rispetto di alcuni dei più elementari diritti, come la possibilità di ricevere visite familiari almeno due volte al mese.

I prigionieri palestinesi sono ricorsi allo sciopero della fame come metodo di protesta nonviolento sin dal 1968, quando Israele ha occupato quel che rimaneva dei territori palestinesi in Cisgiordania, Gerusalemme Est e la Striscia di Gaza. Alcuni di questi scioperi sono stati considerati un successo, mentre altri non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi.

La scrittrice e attivista palestinese Shahad Abusalama riflette qui sull’esperienza di suo padre che, quasi quarant’anni fa, ha partecipato a uno sciopero della fame collettivo in una prigione israeliana.

Ismail Abusalama e i suoi compagni riuscirono a sopravvivere al loro calvario perché erano convinti che ‘la loro causa era giusta’ [Shahad Abusalama/Al Jazeera]

I suoi ricordi erano straordinariamente vividi e suggestivi, considerato il lungo tempo trascorso. Teneva gli occhi fissi al soffitto della sua stanza nella casa di Gaza e continuava a sfregarsi il mento con la mano come se avesse dinanzi a sé la scena di ciò che raccontava. Il suo linguaggio del corpo suggeriva un’ansia repressa.

Nel 1980 mio padre, che aveva allora 27 anni, era stato nelle prigioni israeliane già per 10 anni, un tempo che sembrava irrisorio rispetto ai sette ergastoli a cui era stato condannato per la sua appartenenza al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (PFLP).

Avrebbe finito i suoi giorni nelle carceri israeliane se non fosse stato incluso nello scambio di prigionieri del 1985.

Era uno degli 80 prigionieri politici palestinesi che furono trasferiti nella prigione di Nafha, che era stata aperta da poco nel Negev. Le condizioni di vita erano estremamente dure.

La prigione era nel deserto, a mille metri sul livello del mare, “il che vuol dire che faceva un caldo bollente in estate e un freddo gelido in inverno,” ricordava mio padre.

“La prigione consisteva in strette celle che a malapena vedevano il sole. Ogni cella aveva una stretta finestra rettangolare, in parte coperta, proprio sotto il soffitto, e una porta metallica con una piccola apertura comandata dall’esterno dalle guardie.

“Ogni cella, che in condizioni normali sarebbe stata adatta per due persone, era stipata con otto prigionieri. Ci veniva concessa solo mezz’ora d’aria al giorno fuori dalla cella, in un cortile che era meno di 400 metri quadrati e aveva filo spinato anche sopra alle nostre teste. Non potevamo formare gruppi, ma dovevamo rimanere isolati o al massimo in due, e camminavamo in tondo sotto lo sguardo severo dei soldati israeliani.”

Le autorità israeliane avevano scelto gli 80 detenuti trasferiti a Nafha tra migliaia di prigionieri palestinesi. Quegli 80 erano ritenuti i prigionieri più ostinati.

Il servizio carcerario israeliano (IPS) pensava che trasferire i prigionieri per motivi “disciplinari” avrebbe spezzato la loro resistenza. I prigionieri dal canto loro temevano che se questo provvedimento “disciplinare” avesse avuto successo, questo avrebbe voluto dire che “tutte le concessioni ottenute prima del 1980 non valevano più” e si sarebbe creato un precedente applicabile agli altri palestinesi in carcere.

“Di conseguenza, fin dal primo giorno nella prigione di Nafha, ci rendemmo conto che ci dovevamo preparare a lottare contro questa oppressione,” diceva mio padre: “L’alternativa era equivalente a una condanna a morte.”

Nel periodo precedente allo sciopero, i prigionieri stilarono una lista di richieste e la sottoposero all’amministrazione della prigione. La maggior parte delle richieste furono respinte. “A quel punto,” ha detto mio padre, “abbiamo capito che l’unica via d’uscita era uno sciopero della fame.”

I prigionieri iniziarono il loro sciopero della fame il 14 luglio, la data della presa della Bastiglia che segnò l’inizio della rivoluzione francese del 1789. L’idea era stata di Omar al-Qassem, un membro di rilievo del Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina (DFLP). Qassem morì in prigione nel 1989, dopo essere stato per 21 anni nelle carceri di Israele.

Ismail Abusalama, che ha partecipato a precedenti scioperi della fame, insieme alla moglie [Shahad Abusalama/Al Jazeera]

Le richieste erano: la fine di punizioni individuali e collettive e specialmente l’uso dell’isolamento carcerario, la sostituzione dei pezzi di spugna su cui si dormiva con dei veri letti, lenzuola, vestiti estivi e invernali, visite familiari due volte al mese, accesso ai cibi della mensa della prigione su un piano di parità con i prigionieri israeliani, accesso a libi e giornali, allargamento delle finestre delle celle ed estensione ad un’ora della passeggiata quotidiana all’aperto.

Anche se erano richieste semplici, mio padre ha fatto notare quanto fossero vitali per qualcuno che era rinchiuso a tempo indeterminato in una cella e viveva a livello di pura sussistenza.

Ogni volta che i prigionieri palestinesi hanno indetto uno sciopero della fame, le autorità israeliane hanno risposto con punizioni collettive. Lo sciopero della fame di Naha non fu un’eccezione.

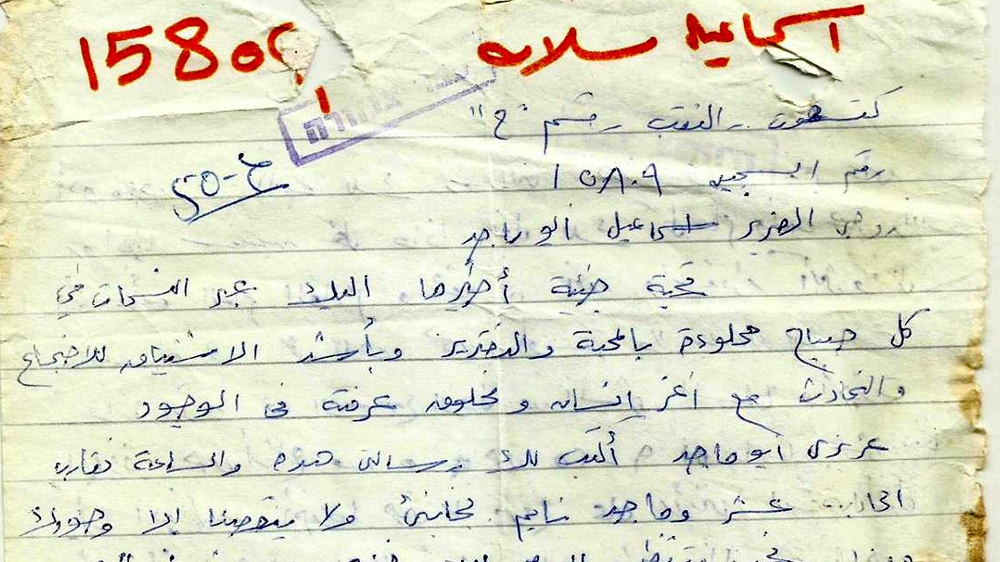

“Ti scrivo questa lettera mentre nostro figlio Majed dorme accanto a me. L’unica cosa che ci manca è la tua presenza” recita una lettera scritta dalla moglie di Ismail Abusalama e inviatagli mentre era in carcere [Ismail Abusalama/Al Jazeera]

Il gas fece tossire per tutto il viaggio i prigionieri che erano incatenati mani e piedi. A Ramla, i palestinesi “ebbero ‘il benvenuto’ dalle guardie della prigione che erano schierate da una parte e dall’altra e che li picchiarono con bastoni mentre attraversavano [la prigione],” ha detto mio padre. Le bastonate continuarono anche mentre i prigionieri si cambiavano per indossare le uniformi che furono costretti a portare.

Tra quei 26 prigionieri c’erano Rasem Halawa, Ali al-Jafari e Isaac Maragha, che morirono pochi giorni dopo nella clinica della prigione a causa dell’alimentazione forzata.

Il Servizio Carcerario (IPS) ha fatto ricorso ripetutamente all’alimentazione forzata di prigioinieri palestinesi in sciopero della fame, nonostante che questa pratica sia stata messa al bando dall’Alta Corte di Giustizia Israeliana. Il ministro israeliano per la pubblica sicurezza, Gilad Erdan, si è battuto perché il bando fosse revocato e fosse legittimato l’uso dell’alimentazione forzata, allo scopo di prevenire futuri scioperi della fame, da lui definiti come “un nuovo tipo di attentato suicida fatto per minacciare lo stato di Israele”.

Alcuni medici israeliani si sono rifiutati di eseguire alimentazioni forzate, sostenendo che sono “immorali.” Israele sta valutando la possibilità di ingaggiare medici stranieri disposti ad alimentare eventualmente a forza quelli che fanno lo sciopero della fame, col pretesto di “proteggere” le loro vite.

Dopo 18 giorni di digiuno, mio padre fu costretto a scegliere tra l’assunzione di cibo o la “sonda”, cioè un dispositivo che consiste in un contenitore connesso a lungo tubo che può essere inserito nel naso o nella bocca e arriva fin dentro allo stomaco.

La sonda era sporca e “qualunque errore avrebbe potuto causare la morte”, ha detto mio padre, “era come se fosse stata appena immersa in una fogna. Veniva usata su un prigioniero dopo l’altro senza essere pulita. Le guardie della prigione pensavano che sarebbe bastato questo per nauseare sufficientemente i prigionieri così da convincerli ad accettare il cibo.”

Mio padre non cedette a questa guerra psicologica, e allora un’infermiera israeliana lo alimentò a forza mentre era legato mani e piedi ad una sedia.

Come hanno potuto, mio padre e i suoi compagni, sopravvivere a questo supplizio? Ci sono riusciti perché erano convinti che “la loro causa era giusta” e perché la solidarietà della gente al di fuori del carcere “alimentava la nostra fermezza”, come ha detto mio padre.

Mio padre è solidale con i palestinesi che attualmente rifiutano il cibo. Ogni giorno va in una tenda che è stata montata a Gaza per solidarizzare con i prigionieri che fanno lo sciopero della fame.

Le campagne internazionali sono essenziali “per accorciare la battaglia dei carcerati per la libertà,” assicura mio padre. “La frequenza di scioperi della fame nelle prigioni israeliane è una testimonianza della loro disperazione.”

Traduzione di Donato Cioli

0 commenti